産業分類

第3次産業

第3次産業とは

産業は次の3つに分類されます。

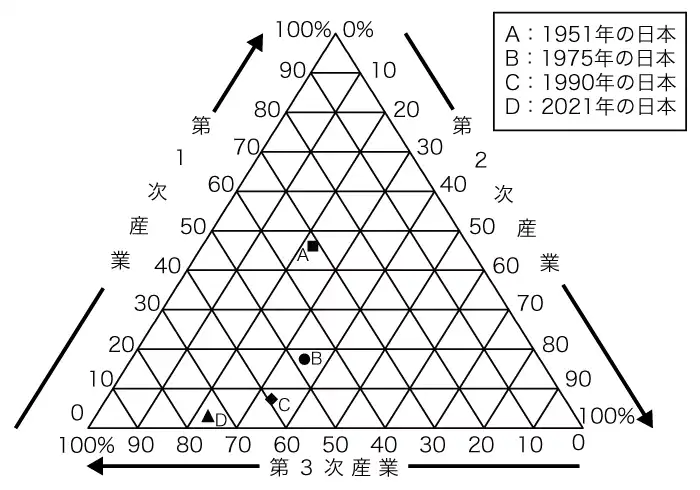

経済が発達すると、第1次産業が減少し、第2次産業・第3次産業の人口が増加します。

例えば日本では、1951年から現在までに第1次産業の人口が増加/減少し、また、第3次産業の人口が増加/減少しました。

三角グラフ

産業別就業率をグラフにしたものとして、三角グラフがあります。

例えば、下のグラフ中のAの時点で、各産業の就業率は次のように読み取れます。

- 第1次産業就業率:47%

- 第2次産業就業率:22%

- 第3次産業就業率:31%

三角グラフ

商業

卸売業・小売業

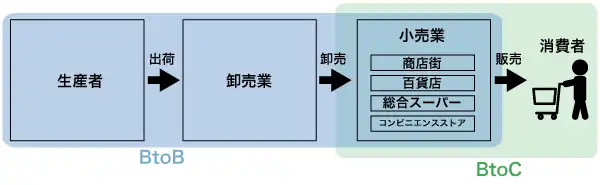

生産者と消費者をつなぐ商品売買が商業です。

商業は卸売業と小売業に大別されます。

卸売業・小売業

卸売業

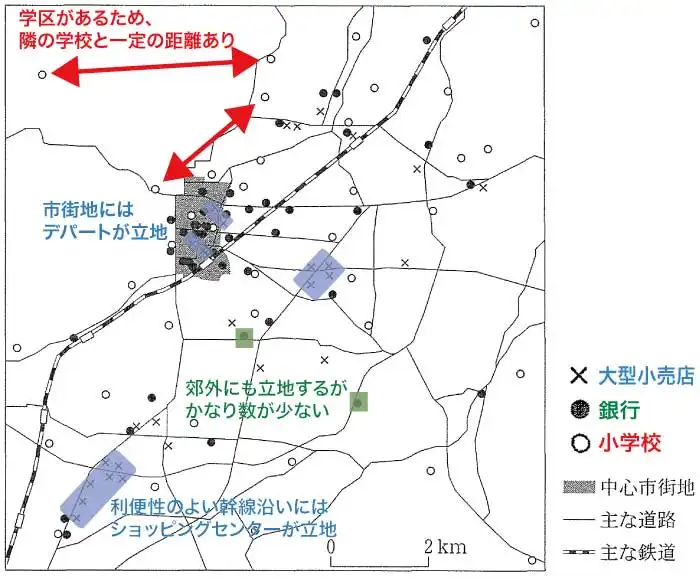

卸売業は多くの小売業者が商品の仕入れをしやすいように中心都市に立地します。

商品販売額を見ると、三大都市圏の中心都市がある東京・大阪・愛知(名古屋)、そして地方の中心都市がある北海道(札幌)・宮城(仙台)・広島・福岡で多いです。

卸売業年間商品販売額(百万円,2019年)

小売業

小売業は、人々の需要に応えるために、人口規模に比例して多く立地します。

小売業年間商品販売額(百万円,2019年)

小売業の業態

主な業態

小売業の業態には、次のようなものがあります。

- 専門店(商店街の青果店・精肉店など)

商圏の独立性あり(付近の店と顧客が競合しない)

車社会化(モータリゼーション)のなかで駐車場の整備ができず、近年は衰退傾向

商店街

- 百貨店(デパート)

1店当たりの年間販売額が大きいが、今日減少傾向

駅・市の中心部に立地し、信頼性の高い商品をそろえて接客を重視

百貨店

- 総合スーパー・専門スーパー

代表例として、総合スーパーはイオン、専門スーパーはユニクロやヤマダ電機

広い駐車場をもち、都市郊外のロードサイドに立地

商品を安価に販売することを追求

総合スーパー

- コンビニエンスストア

24時間営業(深夜営業などの長時間営業)で、駅周辺や住宅地近くに立地

多様な客層に対応し、1970年代以降から急激に増加

コンビニエンスストア

業態ごとの立地

商業形態別・事業所数の割合

|

百貨店 |

コンビニエンスストア |

専門店 |

総合

スーパー |

立地型

(%,2014年) |

駅周辺型 |

53.4 |

44.8 |

36 |

27.9 |

| 市街地型 |

33.7 |

15.9 |

23.2 |

15.5 |

| 住宅地背景型 |

6.7 |

28.7 |

28.1 |

19.7 |

| ロードサイド型 |

4.5 |

8.4 |

9.6 |

34.9 |

| その他 |

1.7 |

2.1 |

3.1 |

2.1 |

開店時期

(%) |

1984年以前 |

63.3 |

19.9 |

56.7 |

41.1 |

| 1985~1994年 |

15.6 |

22.5 |

15.9 |

22.6 |

| 1995~2004年 |

21.1 |

57.8 |

27.4 |

36.3 |

百貨店はどの立地型が多い?

駅周辺/市街地/住宅地/ロードサイド

コンビニエンスストアはどの立地型が多い?

市街地/住宅地/ロードサイド

ロードサイドで多い形態は?

百貨店/コンビニエンスストア/専門店/総合スーパー

ロードサイドのコンビニエンスストアは多い?

多い/少ない

商業・サービス業の立地

商業・サービス業の立地

(2014年センター地理B本試験より引用)

小売業の新しい業態

インターネットを利用した通信販売が増加しています。

結果、店舗をもたずに商品を販売する無店舗販売が多くなってきています。

観光業

労働と余暇

労働時間と休暇日数の比較(2014年)

|

日本 |

アメリカ |

イギリス |

ドイツ |

フランス |

イタリア |

| 総実労働時間 |

1,729 時間 |

1,789 時間 |

1,677 時間 |

1,371 時間 |

1,473 時間 |

1,734 時間 |

| 週あたり労働時間 |

37.7 時間 |

42.0 時間 |

41.4 時間 |

40.0 時間 |

37.8 時間 |

36.8 時間 |

| 年間休日数 |

137.4日 |

127.2日 |

137.1日 |

145.0日 |

145.0日 |

140.0日 |

| 週休日 |

104.0日 |

104.0日 |

104.0日 |

104.0日 |

104.0日 |

104.0日 |

| 週休日以外の休日 |

15.0日 |

10.0日 |

8.0日 |

11.0日 |

11.0日 |

11.0日 |

| 年次有給休暇 |

*18.4日 |

13.2日 |

25.1日 |

30.0日 |

30.0日 |

25.0日 |

*取得平均8.8日

ヨーロッパでは有給休暇を連日で取得し、夏季に数週間の長期休暇をつくる習慣があります。

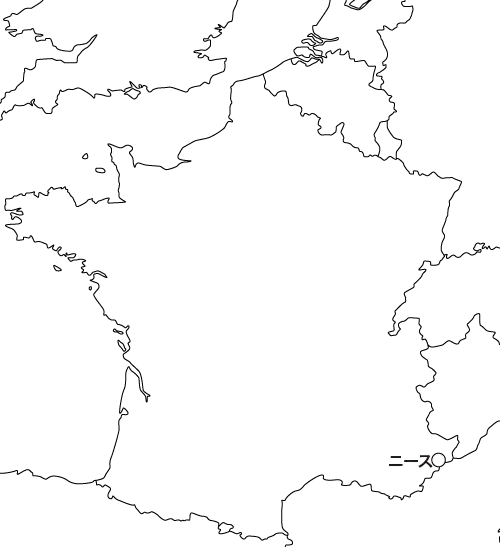

主にフランスではこの長期休暇をバカンスと呼びます。

バカンスのような夏季の長期休暇中、フランス・スペイン・イタリアなどの地中海沿岸の地域が人気の観光地になります。

この理由は、これらの地域が温暖で夏季に雨が少ない地中海性気候(Cs)だからです。

特にフランスのニースが有名なバカンスの地

ニースの景観

ニース

新しい旅行の形

近年、次のような新しい旅行の形が登場しました。

- エコツーリズム

エコロジー(生態系)とツーリズム(旅行)の2語から成る造語で、各地域の自然・環境・動植物を歩きながら学ぶ旅行

結果として環境保全に寄与

- グリーンツーリズム

都市住民が農山漁村を訪問し、自然・文化やその土地の人々との交流を楽しむ旅行

- ワーキングホリデー制度

アルバイトなどの仕事で滞在賃金を補いながら、長期の海外生活を体験できる若者向けの制度

グリーンツーリズムのイメージ(農林水産省HPより)

観光業

国際観光収支

国際観光において、外国人旅行者による消費を「収入」、自国民による外国での消費を「支出」とします。

つまり、自国への旅行者が多いと「黒字」、外国への旅行者が多いと「赤字」になります。

観光地

1980年代以降、航空交通の運賃の低下が追い風になり、国際観光旅行が増加しました。

国際観光では、Cs(地中海性気候)で過ごしやすいフランス・スペイン・イタリア、国土が広く多様性に富み、温帯が分布するアメリカ・中国が人気です。

特に地中海沿岸には、ヨーロッパ北部の人々がバカンス(長期休暇)を利用し、避寒地として訪問します。

これらの国の旅行収支は黒字になります(中国は黒字/赤字)

。

今日では、物価の安さを求めて中国への旅行者も増加しています。

日本も観光客の誘致に力を入れ、近年は旅行収支が黒字になりました。

観光客数・国際観光収支

| 国名 | 観光客数

万人(2019年) | 国際観光収入

億ドル(2019年) | 国際観光支出

億ドル(2019年) | 国際観光収支

億ドル(2019年) |

|---|

| フランス | 8,932 | 637 | 516 | 121 |

| スペイン | 8,351 | 796 | 279 | 517 |

| アメリカ | 7,926 | 1,933 | 1,346 | 587 |

| 中国 | 6,573 | 358 | 2,546 | -2,188 |

| イタリア | 6,451 | 495 | 303 | 192 |

| トルコ | 5,119 | 298 | 41 | 257 |

| メキシコ | 4,502 | 246 | 99 | 147 |

| タイ | 3,992 | 605 | 142 | 463 |

| ドイツ | 3,956 | 416 | 917 | -501 |

| イギリス | 3,942 | 525 | 715 | -190 |

| オーストラリア | 3,188 | 230 | 115 | 115 |

| 日本 | 3,188 | 461 | 213 | 248 |

| ギリシャ | 3,135 | 203 | 31 | 172 |

日本の余暇活動

1980年代後半、円高/円安が進み、日本人海外旅行者数が増加しました。

旅行先は、中国・韓国・台湾などの近隣国やアメリカ合衆国が多いです。

2000年代まで国際観光収支は赤字でしたが、近年が訪日外国人数が増加して黒字/赤字になりました。

各国・地域別日本人訪問者数人

| 国名 | 各国・地域別日本人訪問者数

人(2018年) |

|---|

| アメリカ合衆国*ハワイ州含む | 3,493,310 |

| 大韓民国 | 2,948,530 |

| 中華人民共和国 | 2,689,660 |

| 台湾 | 1,969,150 |

| タイ | 1,656,000 |

| 香港 | 852,192 |

| シンガポール | 829,676 |

| ベトナム | 826,674 |

| フィリピン | 631,821 |

| ドイツ | 613,248 |