概要

1914年6月、セルビアの一青年が放った銃弾は、ヨーロッパ全域に及ぶ大戦争に発展しました。第一次世界大戦です。大戦勃発により、東アジアでは、西洋列強の勢力後退と、その援助に依存していた中国の袁世凱政権の弱体化が生じました。そして、その代わりに日本とアメリカの影響が強まり、両国の対立が目立ち始めました。

第一次世界大戦の概観

第一次世界大戦の勃発

日露戦争を経た20世紀初め、ヨーロッパは次の陣営に分かれました。

- 三国同盟:ドイツ・オーストリア・イタリア

- 三国協商:イギリス・フランス・ロシア

日本は、イギリスとの日英同盟協約、ロシアとの日露協約に基づき、三国協商側に立ちました。

第一次世界大戦前の国家関係

バルカン半島の国家

バルカン半島の問題

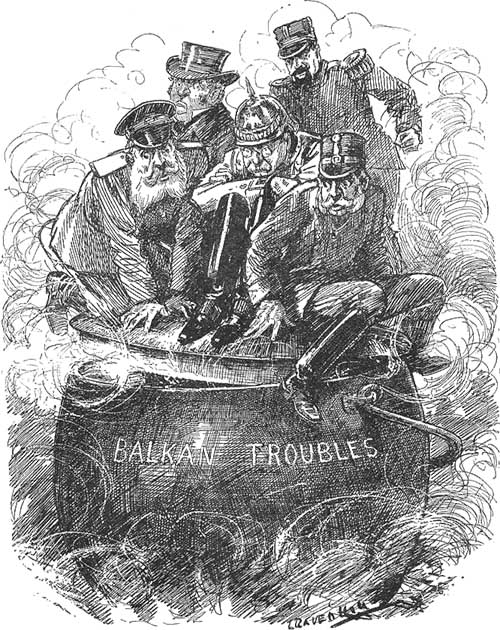

ロシアの南下政策、イギリスの政策、ドイツの政策、オーストリアのバルカン半島進出など、ヨーロッパの諸問題・関心はバルカン半島に凝縮されていました。図は今にも爆発しそうなバルカン半島の問題に蓋をしようとする列強を描いています。左から順に、ロシア・イギリス・ドイツ・イタリア・オーストリアです。

1914年6月、サライェボ事件

ヨーロッパの火薬庫と称されたバルカン半島で、オーストリア帝位継承者がセルビア人青年に暗殺された事件

事件は、オーストリアとセルビアの戦争に発展

ドイツがオーストリア支持を、ロシアがセルビア支持を表明しました。

他の国々も、軍事関係に従って参戦を決め、第一次世界大戦と呼ばれる4年に及ぶ戦争になりました。

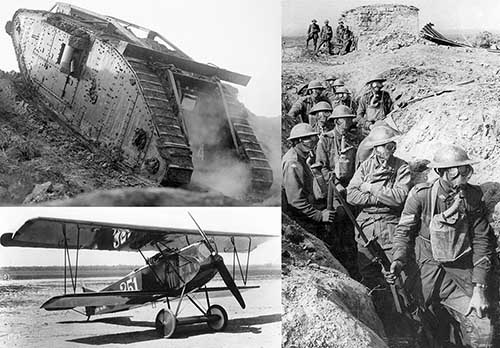

新兵器(戦車・航空機・毒ガス)

新兵器が投入されて多くの死者を出し、兵士は塹壕にたてこもりながら一進一退を繰り返しました。

大戦の転機①と終結

戦争は、ドイツ優勢(三国同盟優勢)で展開しました。

しかし、ドイツが無制限潜水艦作戦を開始したことで、アメリカが三国協商側で参戦すると、形勢は逆転しました。

1918年11月、最後まで抵抗したドイツも降伏し、大戦は終結しました。

大戦の転機②と革命の余波

1917年、ロシアで皇帝と戦争に反対するロシア革命が起こりました。

結果、世界初の社会主義国家(後のソヴィエト連邦)が生まれました。

ロシア革命

1918年、ブレスト=リトフスク条約

ソヴィエト政権がドイツ・オーストリアと結んだ単独講和

ソヴィエト政権は、第一次世界大戦の戦線から離脱しました。

1918~20年、

シベリア出兵(日本のみ1922年まで)

資本主義の国(英・仏・米・日)が、社会主義の台頭を恐れ、ロシア革命への干渉やその抑圧に出兵したこと

1920年、日本人捕虜が虐殺された尼港事件が発生

シベリア出兵

*最右:日本

第一次世界大戦中の日本

対独の軍事行動と権益強化

第2次大隈重信内閣|1914年4月~1916年10月

第2次大隈重信

内閣は、外相加藤高明の主導で、イギリスとの日英同盟協約を理由に参戦を決めました。

日本は、ドイツが勢力をもつ次の地域を占領・接収しました。

- 中国山東省のドイツ根拠地青島およびドイツ権益

- 赤道以北のドイツ領南洋諸島

20世紀前半のアジア

1915年、大隈重信内閣は中華民国の大総統袁世凱の政府に、次の内容から成るいわゆる二十一か条の要求を突きつけました。

- 山東省のドイツ権益を継承

- 旅順・大連および南満州鉄道の租借権を99年間延長

- 中国の製鉄会社漢冶萍公司

を日本と共同経営

- 中華民国の顧問として日本人を採用

1915年5月、袁世凱政府は要求の一部(④除く)を受諾しました。

中国では、受諾した5月9日を「国恥記念日」とし、反日感情を強めました。

二十一か条の要求

今日では、袁世凱が反日感情による自己の地位強化を狙い、日本に協力を求めた自作自演と判明

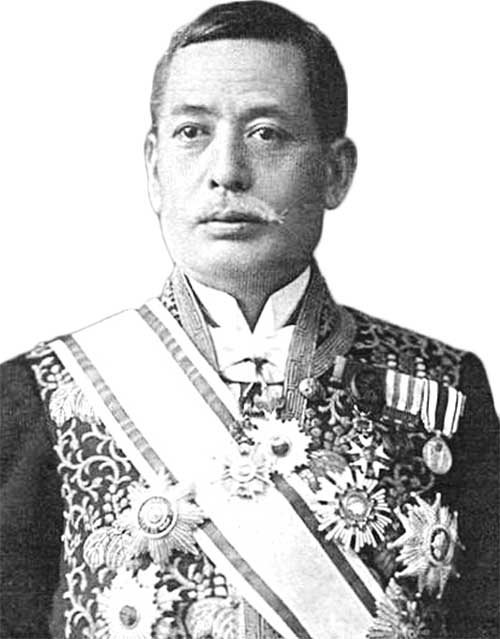

袁世凱

漢冶萍公司

1916年、第4次日露協約

日露が、満州の分割支配と極東における軍事同盟化を約した協定

中国での予想以上の反日感情に、内閣の外交は元老からも批判されました。

大隈重信内閣は、元老の支持を失って総辞職しました。

非立憲への糾弾と対米協調の模索

寺内正毅内閣|1916年10月~1918年9月

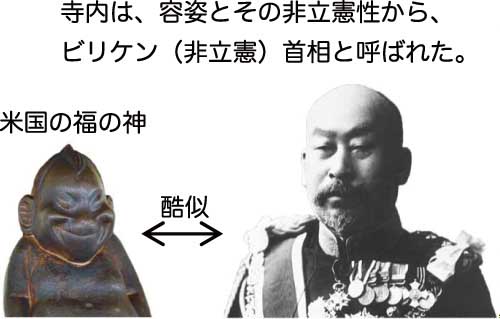

陸軍大将寺内正毅

が内閣を組織し、「非立憲」と非難されました。

ビリケン(左)・寺内正毅(右)

寺内正毅内閣は、袁世凱の後を受けた段祺瑞

の政府に、巨額の資金貸与西原借款をおこないました。

西原借款

特使西原亀三を介した、国同士の資金貸与のこと

段祺瑞

1917年、

石井・ランシング協定

特使石井菊次郎と米国務長官ランシングが交わした協定

日本の中国進出を警戒するアメリカに対して、緊張緩和を目的に、アメリカへの「門戸開放」、中国における日本の権益を相互承認

石井菊次郎

1918年、英・仏・米の要請を受け、シベリア出兵を決めました。