概要

ドイツの神聖ローマ帝国では、大小の領邦が分立した状態が続きました。16世紀以降、明確な国境と排他的な主権をもつ「主権国家」がヨーロッパで形成されていく中、神聖ローマ帝国は遅れをとっていました。三十年戦争を経て、神聖ローマ帝国内の領邦が主権国家に変質しましたが、これは実質的な帝国の解体を意味しました。

三十年戦争

17世紀の危機

17世紀前半、ヨーロッパは凶作・不況・疫病・人口の停滞などに悩まされました。

17世紀半ば、多くの国で戦争・反乱が起き、経済的・社会的な問題を悪化させました。

三十年戦争の開始

ドイツの神聖ローマ帝国は分立した大小の領邦による緩やかな統合が図られていました。

1555年、アウクスブルクの和議で、諸侯は信仰の自由が認められ、領民は諸侯が決めた宗派に従うことになりました。

しかし、その後もドイツでは宗教対立が続きました。

1618~48年、

三十年戦争

神聖ローマ帝国の諸侯がカトリック・プロテスタントの両派に分かれて戦争

発端は、ハプスブルク家によるカトリック信仰の強制に対する、ベーメン(ボヘミア)の新教徒(プロテスタント)の

反乱

三十年戦争中の出来事

- スペインがカトリック陣営・神聖ローマ帝国皇帝側で参戦

- デンマーク・スウェーデンがプロテスタント陣営援助を名目に参戦

- 神聖ローマ帝国皇帝軍として傭兵ヴァレンシュタイン

の軍隊が、プロテスタント陣営の

スウェーデンの国王グスタフ=アドルフ

と戦闘

- 旧教国フランスの宰相リシュリューが、反ハプスブルク家の立場から、プロテスタント陣営を支援し

、宗教戦争としての性格が希薄化(フランスは本来カトリック側)

三十年戦争の終結

1648年、

ウェストファリア条約

三十年戦争の講和条約

神聖ローマ帝国皇帝の権力が制限され、帝国内の諸侯・領邦のほぼ完全な主権を承認

ハプスブルク家の勢力が後退し、フランスがアルザス地方を獲得

スイス

とオランダ

の独立を正式に承認

三十年戦争後の動き

主権国家と主権国家体制

明確な国境で囲まれた領土、排他的な主権をもつ国家を主権国家と呼びます。

そして、主権国家の共存を調整する体制を主権国家体制と呼びます。

主権国家体制がヨーロッパに形成される中で、領邦が分立した神聖ローマ帝国は遅れていました。

三十年戦争後、神聖ローマ帝国内の領邦の主権が確認されました。

中世の普遍的キリスト教世界観に基づく秩序に代わり、主権国家体制がヨーロッパに確立されました。

絶対王政

主権国家における国王を中心とした統治体制を絶対王政と呼びます。

絶対王政では旧来の身分制度が残り、免税などの特権をもつ貴族・聖職者は国王による国民の支配を妨げました。

このため、国王は商人・金融業者と協力し、自らの権威を高めようとしました。

プロイセン

成立の経緯

12~14世紀、エルベ川以東

の地にドイツ人による植民がおこなわれました。

ブランデンブルク辺境伯領がベルリンに形成されました。

ブランデンブルク辺境伯は、後に七選帝侯の1人となりました。

15世紀以来、ブランデンブルク選帝侯はホーエンツォレルン家が世襲

17世紀初め、ホーエンツォレルン

家のブランデンブルク

選帝侯国がプロイセン公国を併合しました。

後に、ブランデンブルク含め国全体をプロイセンと呼ぶようになりました。

ユンカー

プロイセンが成立したエルベ川以東の地域は、入植促進のため入植者に有利な地位が与えられました。

15~16世紀以来、ユンカー

と呼ばれる土地貴族(地主貴族)として、政治・軍事の実権を握りました。

ロシア

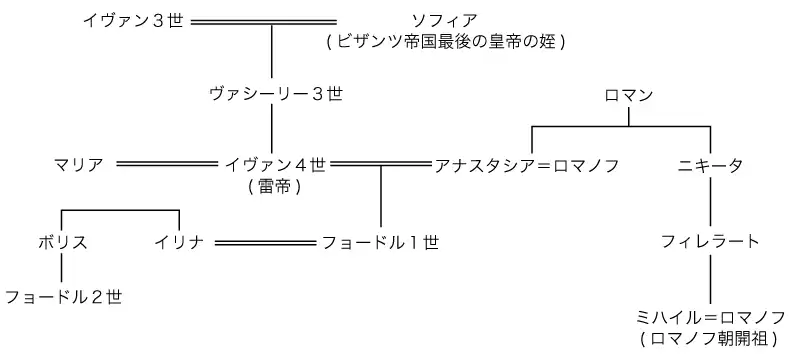

イヴァン4世の治世

16世紀、イヴァン4世

(雷帝)が、貴族をおさえて専制支配を進め、公式にツァーリ(皇帝)の称号を用いました。

コサックの首長イェルマーク

がシベリア遠征をおこないました。

この遠征を契機に、イヴァン4世はシベリア進出に着手しました。

イヴァン4世

ロマノフ朝の成立

1613年、ミハイル=ロマノフ

がツァーリ(皇帝)に選出され、ロマノフ朝が始まりました。

ロマノフ朝