気候と気候要素

気候とは

気候とは、長期にわたって毎年繰り返される大気の総合的な状態のことです。

「暑くて夏に雨が多く降る」など、ある地域の性格とも言えます。

そして、その性格を説明する際に用いる「暑いのか(気温)」「雨が多く降るのか(降水)」「風がどのように吹くのか(風)」という要素を、気候要素と言います。

気候要素

気候要素

主な気候要素は次の3つです。

これら気候要素は、複数の要因に左右されます。

例えば、気候要素の「気温」は、「緯度」「海抜高度」などで「暑い」か「寒い」に分かれます。

このような「緯度」「海抜高度」などにあたるものを、気候因子と言います。

気温

緯度

気温の気候因子の1つ目は、「緯度」です。

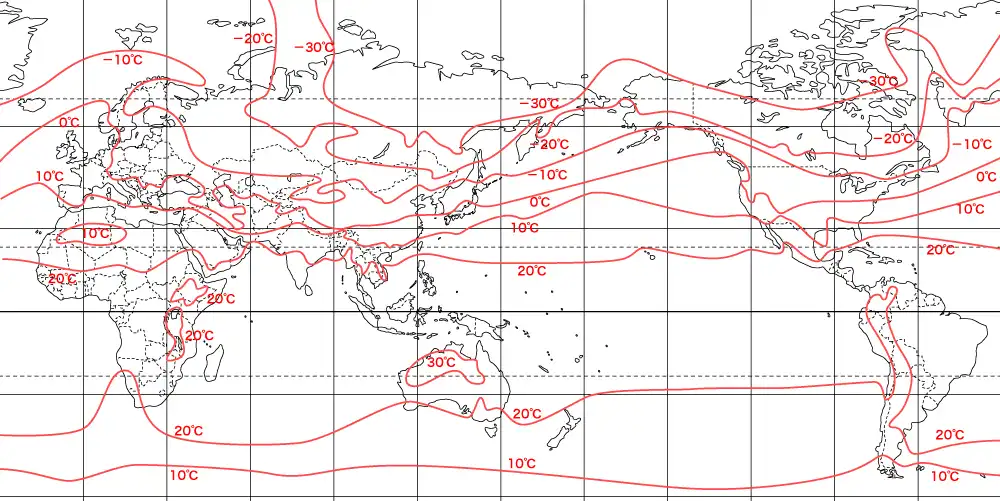

気温の等しい地点を結んだ線を等温線と呼びます。

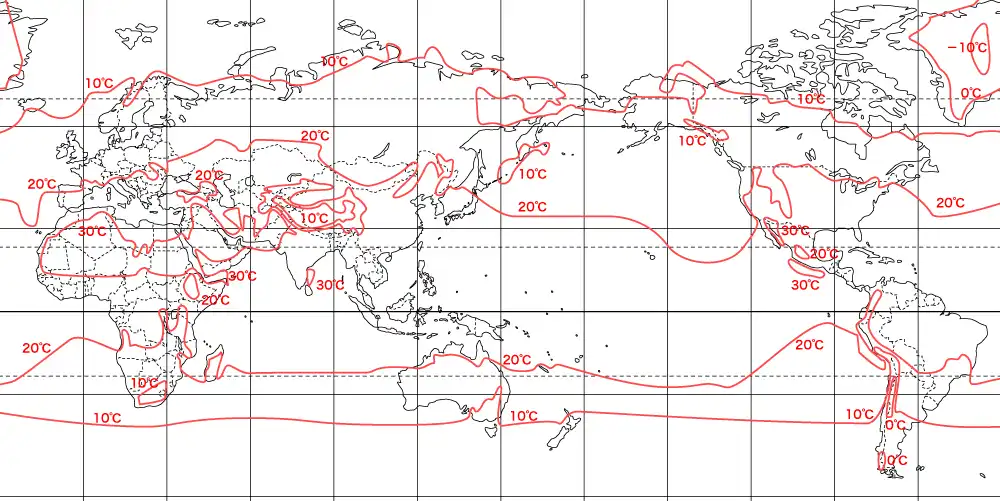

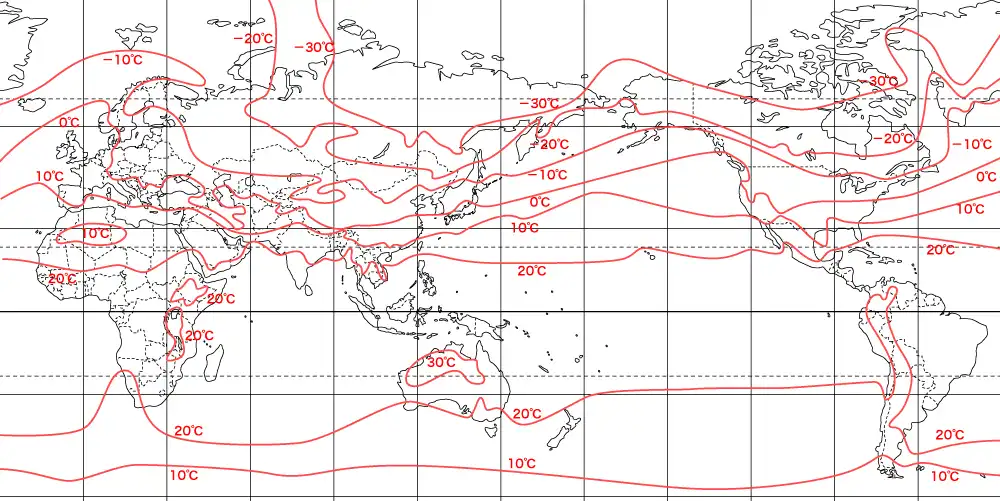

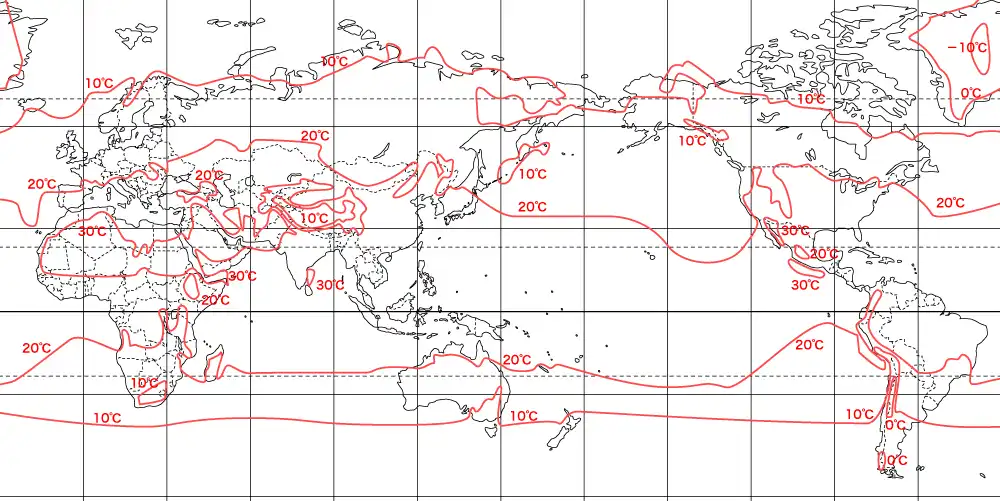

次の図は上から順に「1月の等温線」「7月の等温線」です。

1月の等温線

7月の等温線

等温線は、原則緯線にほぼ平行になります。

高緯度ほど低い値の等温線が通るため、気温は緯度が高くなるほど高く/低くなります。

加えて、高緯度ほど1月・7月で等温線の値の差が大きくなっています。

1年のうちの最高気温と最低気温の差を「気温の年較差」と言い、気温の年較差は緯度が高くなるほど大きい/小さくなります。

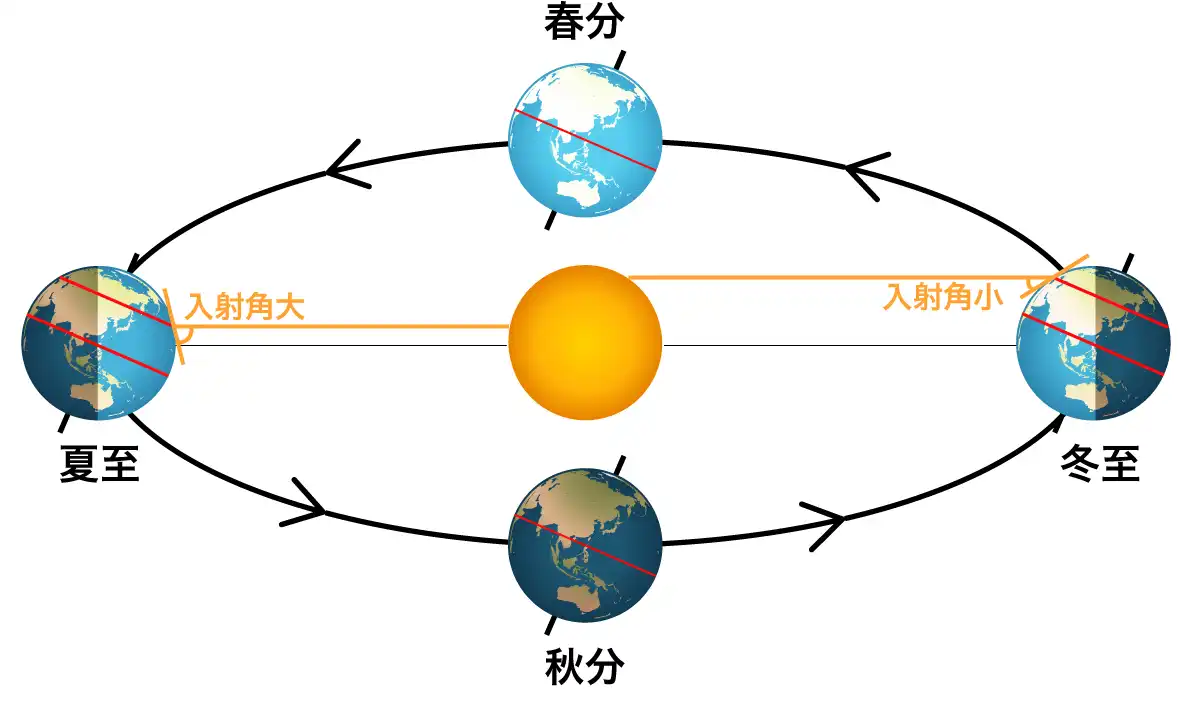

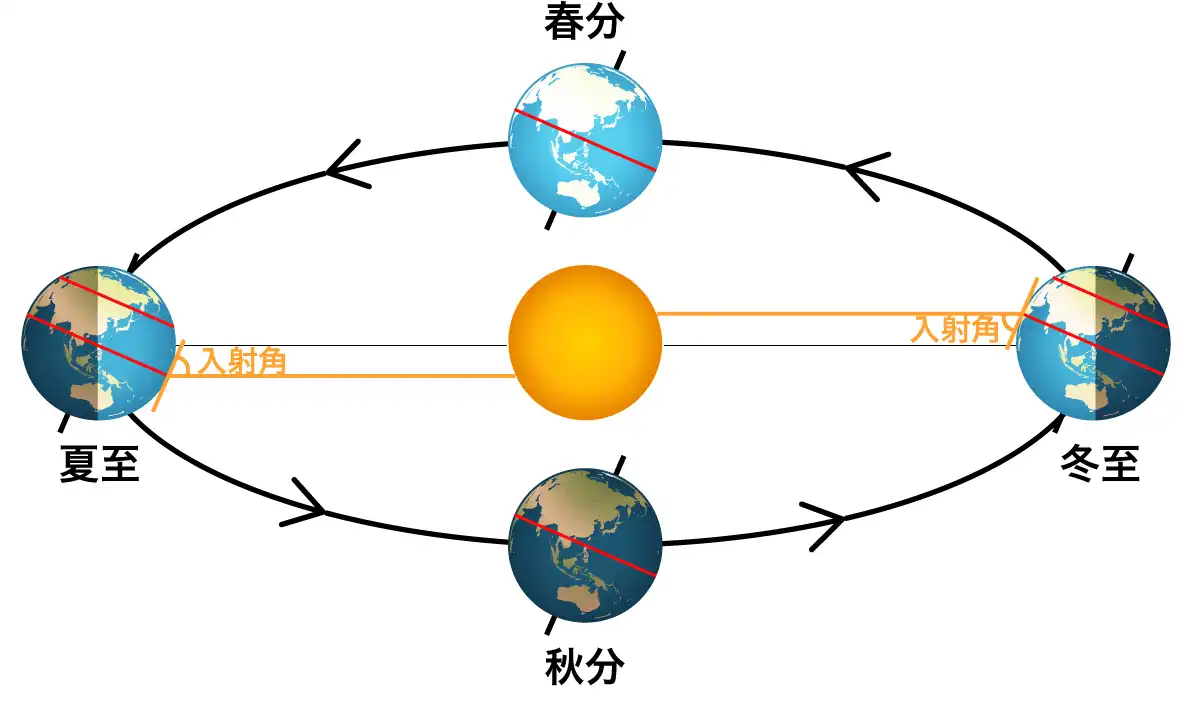

この理由は、地軸のずれによって高緯度ほど1月・7月の入射角の差が大きくなるためです(入射角が大きいほど日光の量が大きい)。

北緯50°の入射角

赤道の入射角

大陸と海洋

比熱

気温の気候因子の2つ目は、「大陸と海洋の違い」です。

物質1g当たりの温度を1℃上げるのに必要な熱量を「比熱」と言います。

比熱が大きいほど物質は温まりにくく、反対に比熱が小さいほど物質は温まりやすいのです。

大陸と海洋のうち、比熱が大きいのは大陸/海洋です。

つまり海洋は年中ほぼ一定の温度を保ち(気温の年較差が小さい)、大陸は夏に暑く冬に寒くなります(気温の年較差が大きい)。

なお、このような年較差の特徴は、気温の日較差(1日の最低気温と最高気温の差)にも当てはまります。

1月・7月の等温線を比べると、等温線は大陸部分で大きい差があります。

比熱の違いがここに表れています。

1月の等温線

7月の等温線

乾燥地域

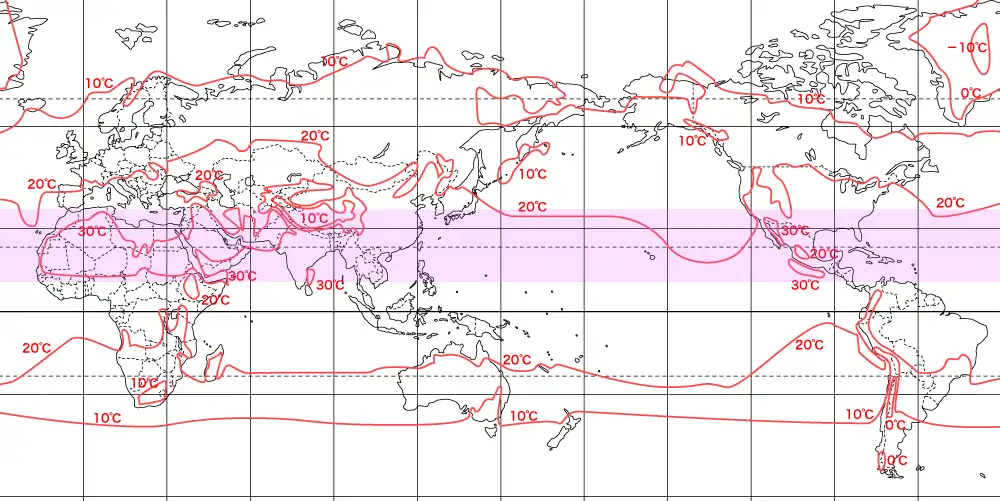

7月の等温線を見てみると、色で強調した大陸部分は、同緯度でも気温が違います。

一口に大陸と言っても、乾燥地域(サハラ砂漠など)ではより夏に暑く、冬に寒くなります。

これは乾燥地域が比熱の大きい水の影響を受けにくいからです。

7月の等温線(一部色塗り)

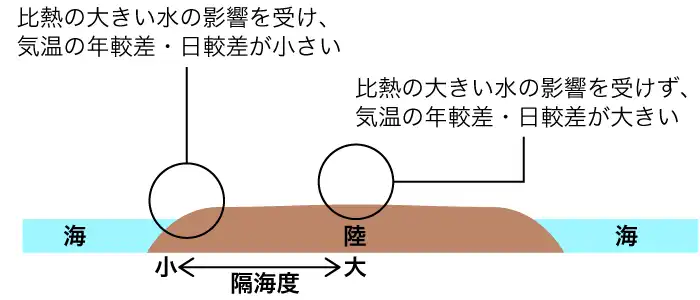

隔海度

隔海度とは、海からどれだけ離れているかの度合いです。

海から離れるほど、隔海度が「大きい」と表現します。

隔海度は、内陸に近づくほど大きくなります。

海から離れれば、比熱の大きい水の影響を受けにくくなります。

つまり、隔海度の大きい内陸ほど、夏に暑く冬に寒くなり、1日の最低気温と最高気温の差も大きくなります。

言い換えれば、気温の年較差・日較差は内陸側になるほど大きい/小さくなります。

隔海度

東岸と西岸

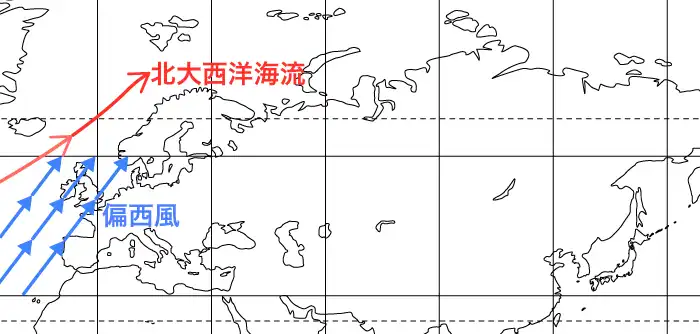

気温の気候因子の3つ目は、「ユーラシア大陸の東岸と西岸の違い」です。

ユーラシア大陸の西岸は、暖流である北大西洋海流と、年中南西の風向きである偏西風の2つの影響を受け、「夏は冷涼で、冬は温暖」になります。

そのため気温の年較差は東岸に比べて大きく/小さくなります。

ユーラシア大陸西岸

逓減率

気温の気候因子の4つ目は、「気温の逓減率」です。

高度100mにつき、気温は0.65℃増減します。

これを「気温の逓減率」と言います。

同緯度であっても、土地の標高に応じて気温に差異が生じます。

0.65℃とあるが、様々な条件の下で変動

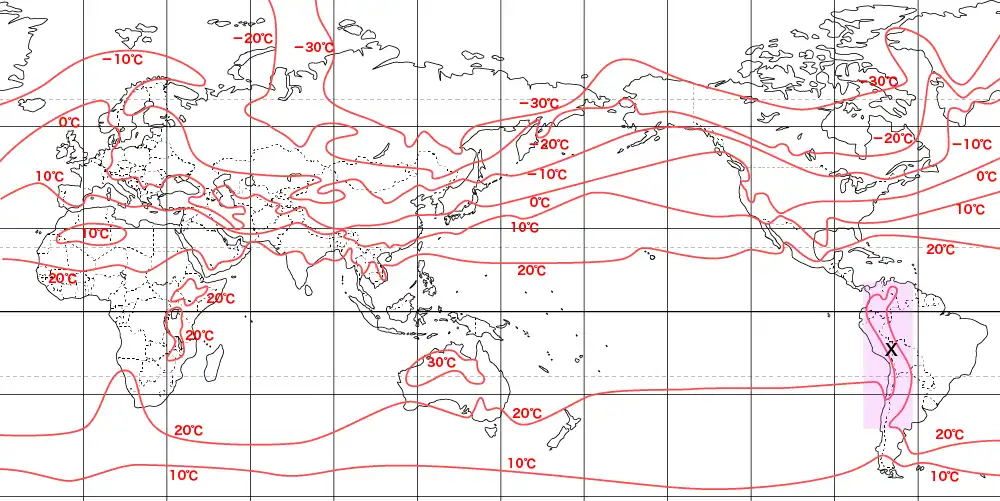

下図の等温線の地点X付近では、低緯度側に向かって線が蛇行しています。

これは、地点X付近にアンデス山脈が位置し、気温が低くなっているためです。

1月の等温線(一部色塗り)

風

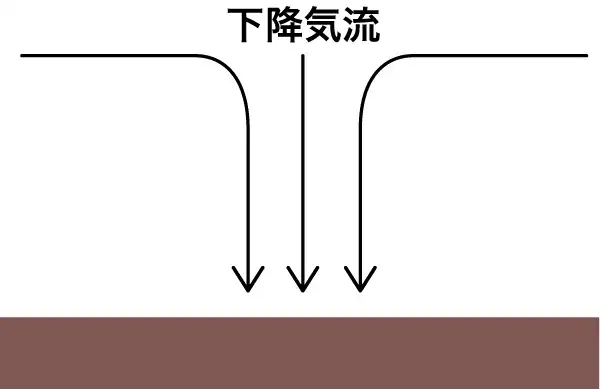

上昇気流・下降気流

気流の発生

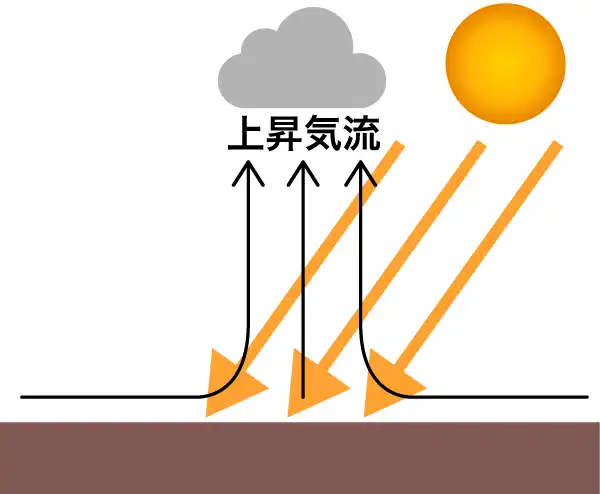

風についてまず知っておくことは、上昇気流と下降気流についてです。

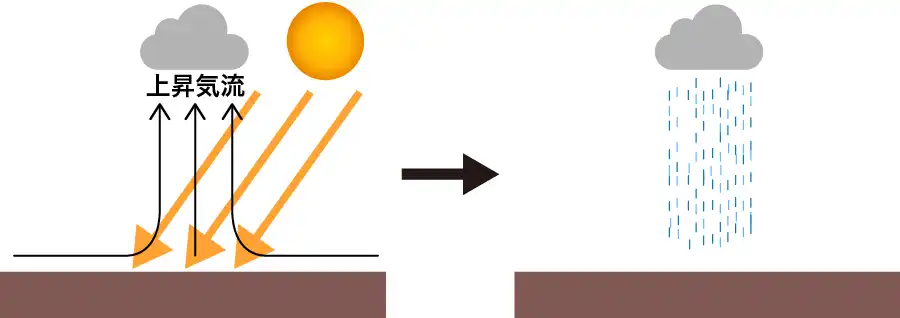

地表が熱せられると、地表付近の空気が膨張し軽くなって上昇します。

この上昇する空気の流れを上昇気流と言います。

上昇した空気は、含んでいる水蒸気で雲を形成し、雨を降らせます。

上昇気流の発生要因は他にもあり

寒流で空気が冷やされると上昇気流が発生しにくい

上昇気流

上昇した空気が上空で後に冷えると、重くなって下降します。

この下降する空気のながれを下降気流と言います。

下降気流では雲が形成されにくく、雨が降りません。

下降気流

大気の大循環

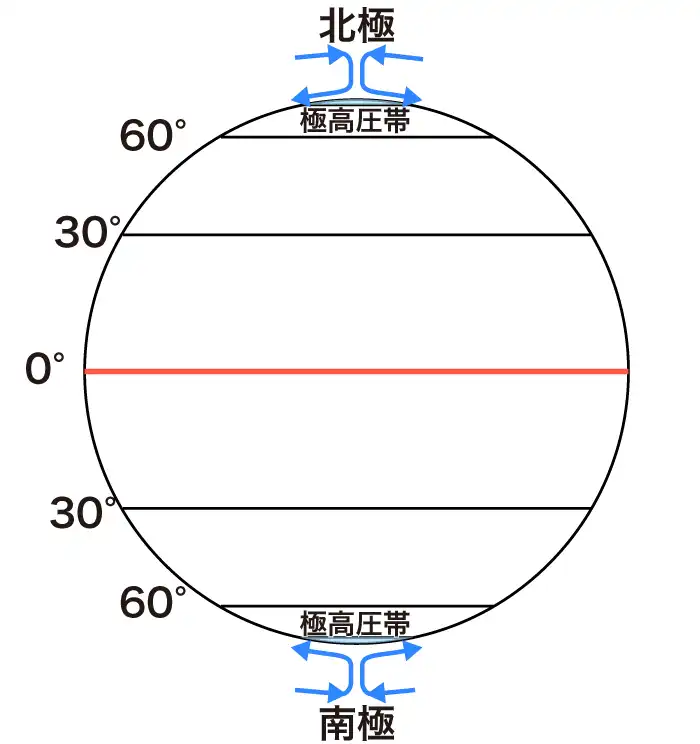

上昇気流・下降気流のことを踏まえた上で、地球全体の大気の動きを確認しましょう。

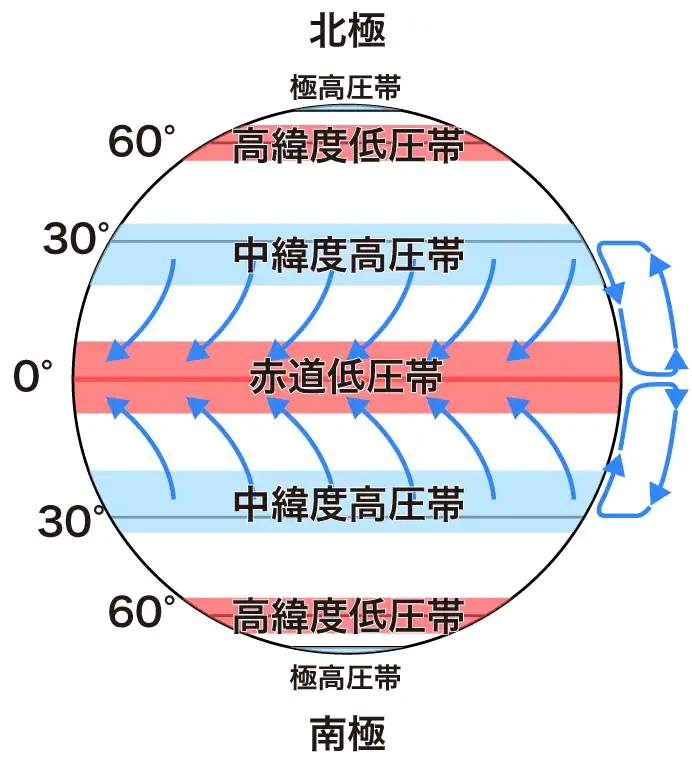

下図の地球の模式図を見てください。

地球の模式図

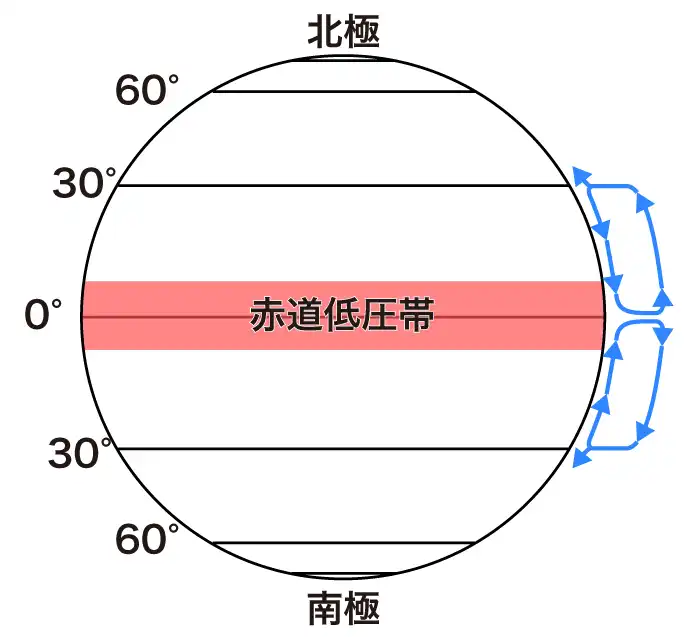

赤道付近は太陽でよく温められるため、上昇気流が発生します。

上昇気流が生じて気圧が低くなる赤道付近一帯を赤道低圧帯(熱帯収束帯)と言います。

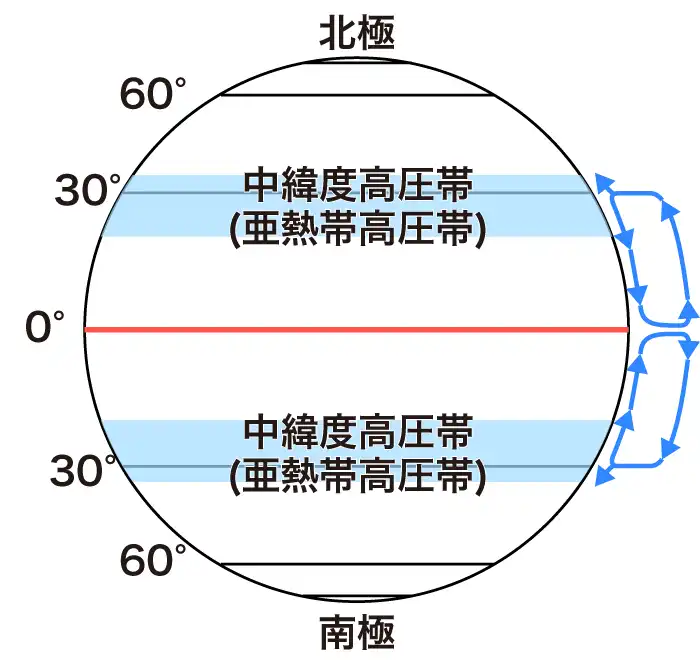

また、上昇した空気は、緯度30°あたりで下降します。

下降気流が生じて地表面の気圧が高くなる緯度30°付近を中緯度高圧帯(亜熱帯高圧帯)と言います。

赤道低圧帯(熱帯収束帯)

中緯度高圧帯(亜熱帯高圧帯)

赤道に対して、北極・南極では空気が冷え、下降気流が生じます。

下降気流が生じて地表面の気圧が高くなる北極・南極付近を極高圧帯と言います。

極高圧帯

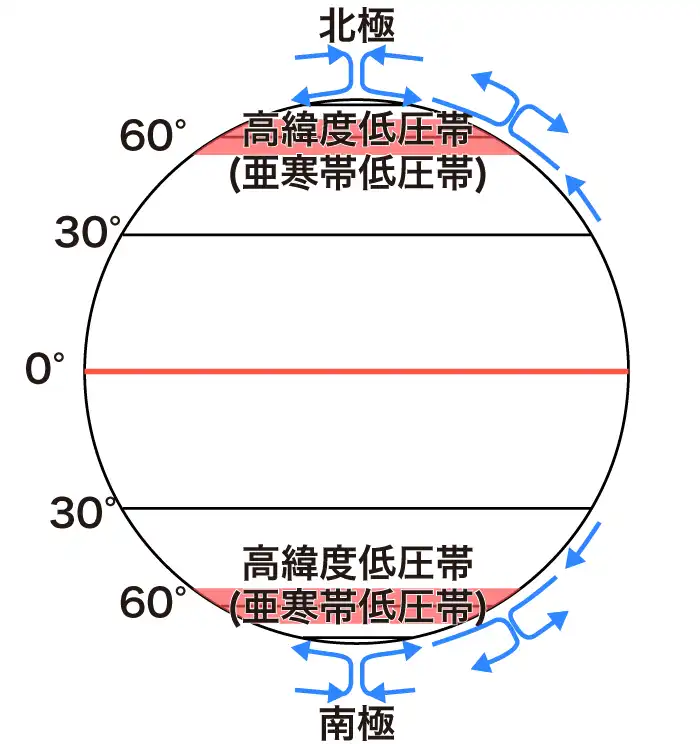

中緯度高圧帯から吹き出し高緯度へ向かう空気、極高圧帯から吹き出し低緯度へ向かう空気は、緯度60°あたりでぶつかり、ここで上昇気流が発生します。

上昇気流が生じて気圧が低くなる緯度60°付近を高緯度低圧帯(亜寒帯低圧帯)と言います。

高緯度低圧帯(亜寒帯低圧帯)

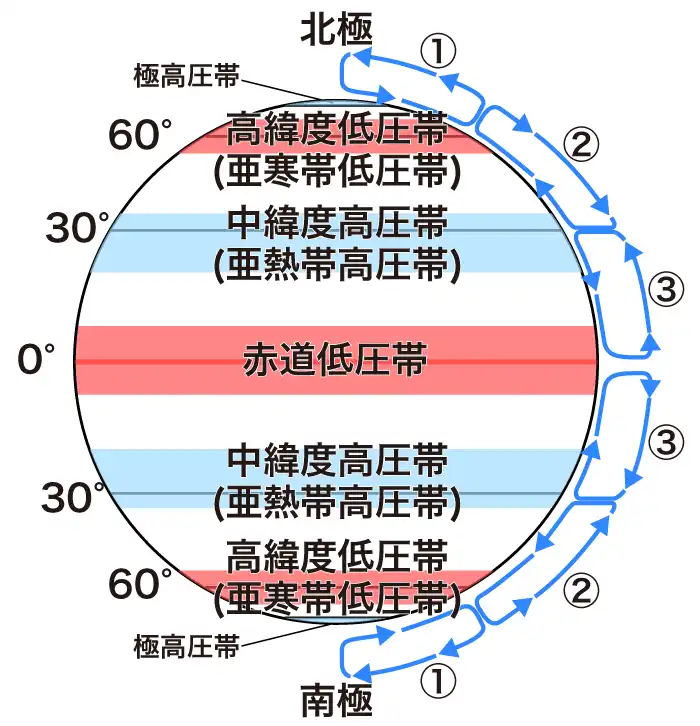

ここまでをまとめてみると、北半球・南半球には下図①~③で示した3つの空気の大きな循環があることになります。

このような3つの流れを「大気の大循環」と言います。

上昇気流では雲が形成され、下降気流では雲が形成されません。

上昇気流がよく生じる地域では湿潤、下降気流がよく生じる地域では乾燥となります。

そのため、次のように整理できます。

- 赤道低圧帯:湿潤

- 中緯度高圧帯:乾燥

- 高緯度低圧帯:湿潤

- 極高圧帯:乾燥

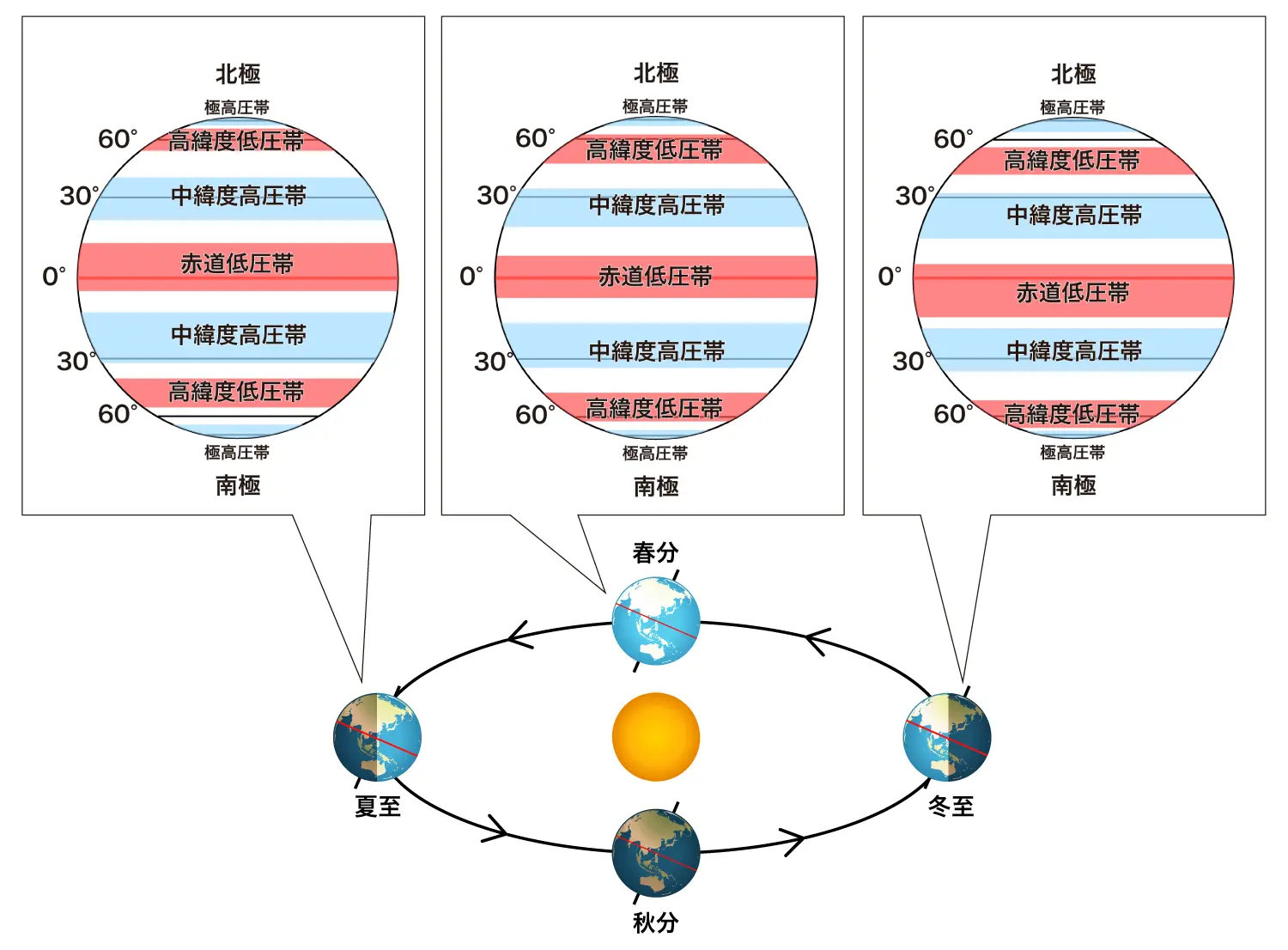

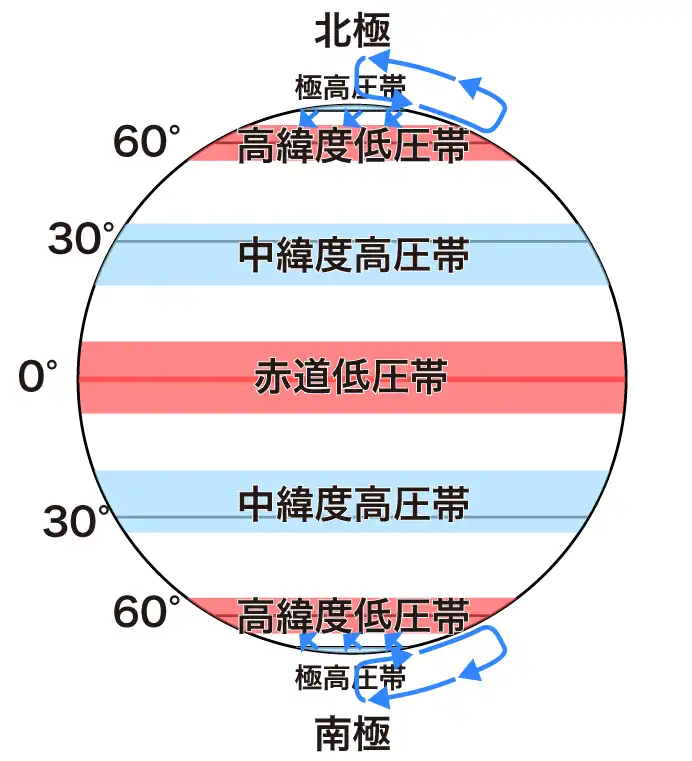

ここまで学習してきた大気の大循環は、地軸の傾きによって南北に移動します。

7月、太陽の見かけの通り道は北寄りになり、赤道低圧帯などが北に移動します。

1月、太陽の見かけの通り道は南寄りになり、赤道低圧帯などが南に移動します。

大気大循環の移動

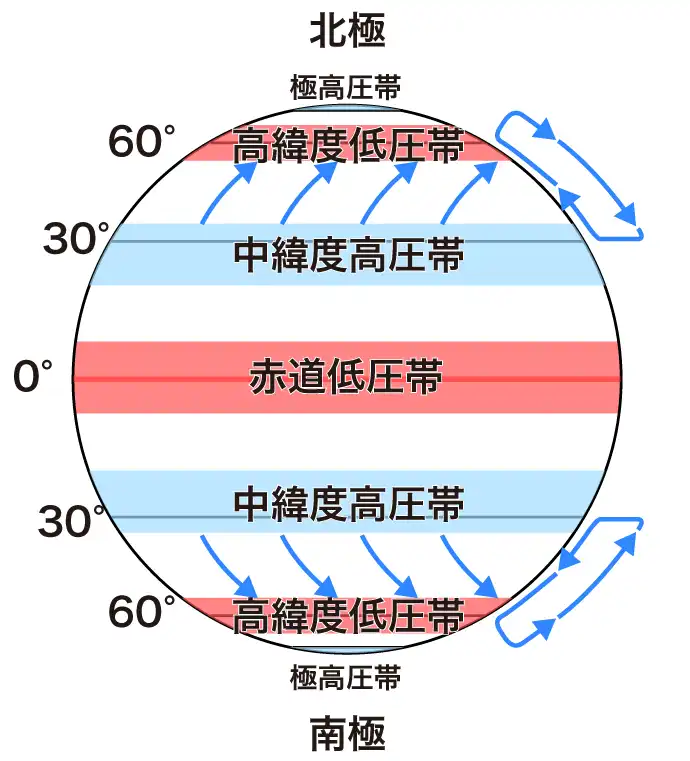

恒常風

1年中決まった方向に吹く風を恒常風

と言います。

恒常風には、次の3つがあります。

- 貿易風

中緯度高圧帯から赤道低圧帯へ吹く、北半球では北東より、南半球では南東よりの風

- 偏西風

中緯度高圧帯から高緯度低圧帯へ吹く、北半球では南西より、南半球では北西よりの風

上空に行くほど強く吹き、その強いものを特にジェット気流と呼称

- 極東風(極偏東風)

極高圧帯から高緯度低圧帯へ吹く東よりの風

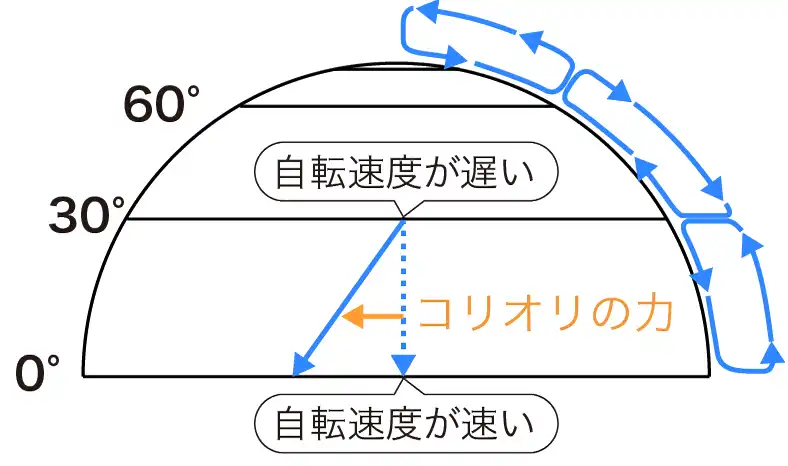

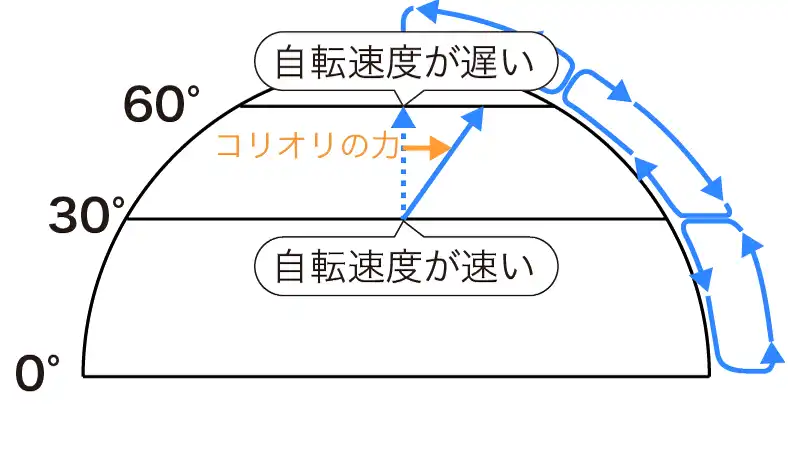

これらの風は、「地球の自転」と「各地点の自転速度の差異(低緯度>高緯度)」によって生じる「コリオリの力」で西より東よりの風に分かれます。

貿易風

偏西風

極東風(極偏東風)

コリオリの力

コリオリの力は、「地球の自転」と「各地点の自転速度の差異(低緯度>高緯度)」によって生じる見かけ上の力です。

高緯度から低緯度に吹く風は東よりの風に、低緯度から高緯度に吹く風は西よりの風になります。

コリオリの力

季節風

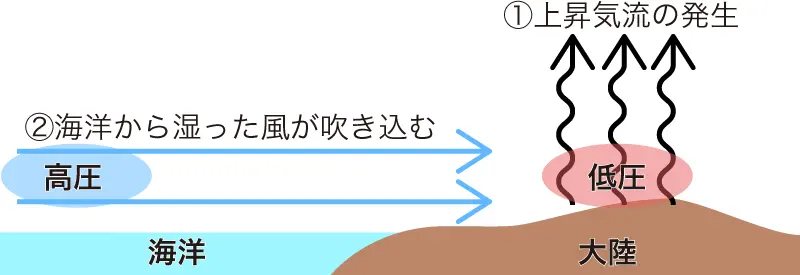

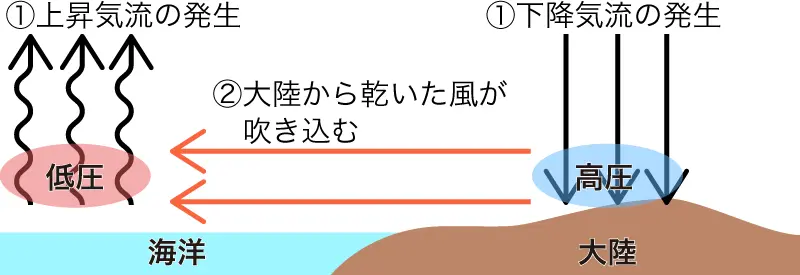

季節によって吹く方向を変える風を季節風(モンスーン)と言います。

夏は、比熱の小さい大陸が温められて上昇気流が発生し、低圧になった部分に海洋から湿った風が吹き込みます。

夏の季節風

反対に冬は、比熱の小さい大陸が冷やされて下降気流が発生し、一方で比熱の大きい海洋で上昇気流が発生します。

高圧になった大陸から低圧になった海洋へ乾いた風が吹き込みます。

冬の季節風

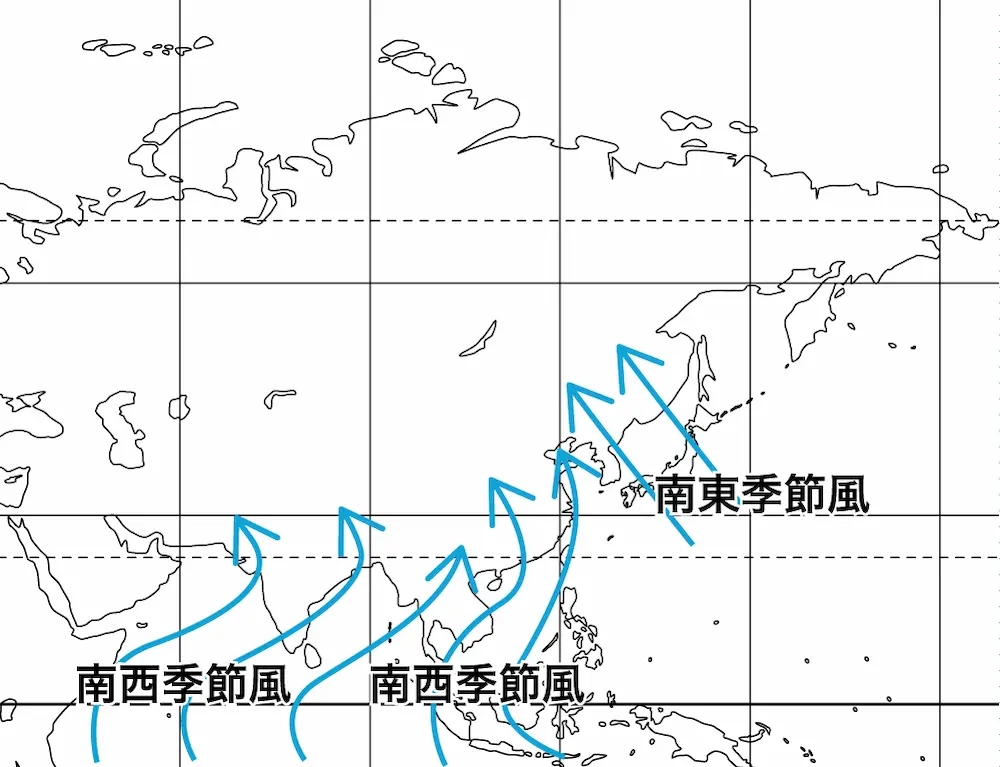

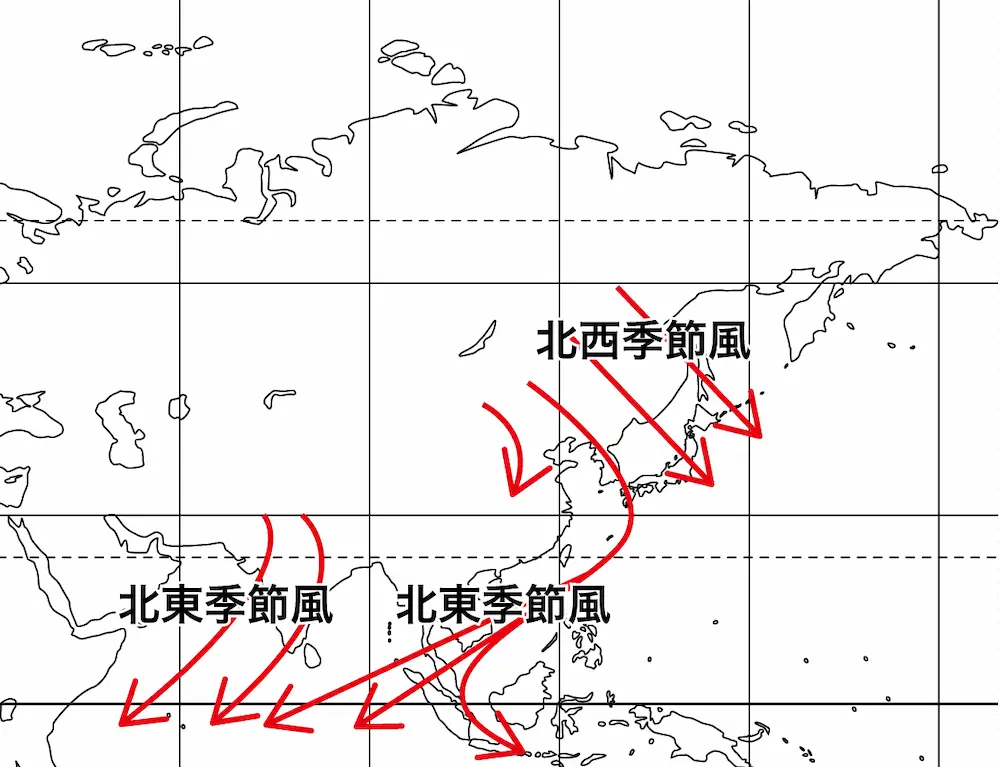

季節風は、ユーラシア大陸東岸(東アジア・東南アジア・南アジア)で著しく発生します。

夏は海洋から大陸へ湿った風が、冬は大陸から海洋へ乾いた風が吹きます。

同じ季節でも、東アジアと東南アジア・南アジアは季節風の風向が異なることに注意しましょう。

ユーラシア大陸の季節風(夏)

ユーラシア大陸の季節風(冬)

日本列島に関わる季節風

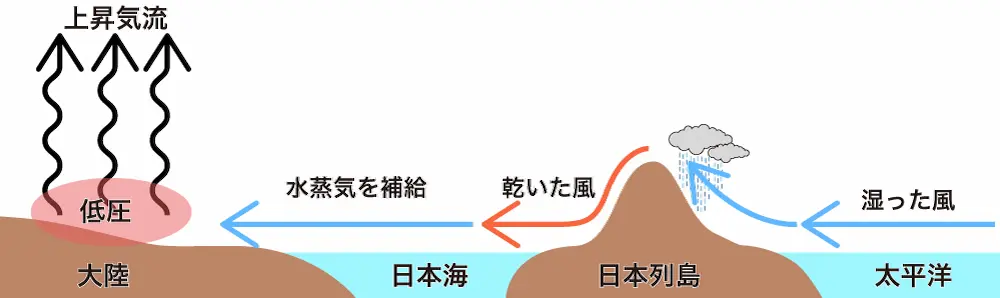

日本列島付近では、夏に太平洋から大陸へ向かって南東よりの季節風が吹きます。

この季節風は、太平洋から吹き込むため、初めのうちは湿った風です。

日本列島に吹き込み、山脈を越える途中で太平洋側に雨を降らし、乾いた風となって山脈を吹き下りていきます。

乾いた風は、日本海で再び水蒸気を補給し、湿った風となって大陸へ吹き込みます。

夏の季節風

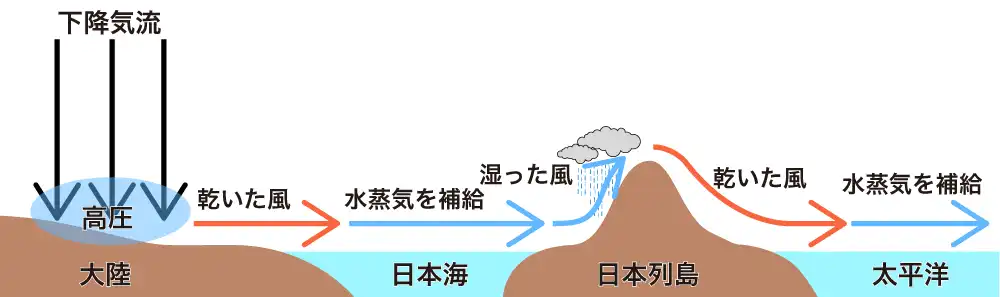

次に冬の季節風です。

日本列島付近で、冬の季節風は大陸から太平洋へ向かって北西よりに吹きます。

この季節風は、大陸から吹き込むため、当初乾いた風です。

日本海で水蒸気を補給し、湿った風となって日本列島に吹き込み、山脈を越える途中で日本海側に雨を降らし、乾いた風となって山脈を吹き下りていきます。

冬の季節風

熱帯低気圧

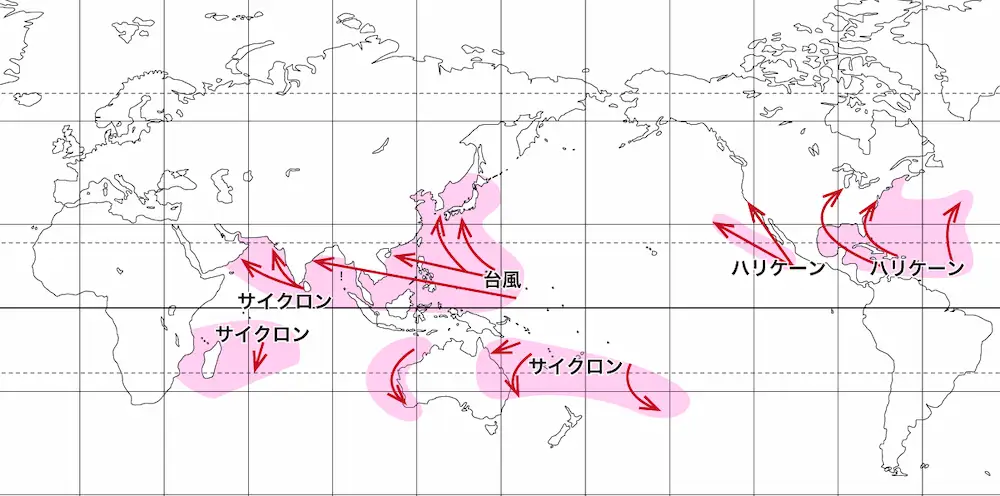

熱帯の海洋上に発生する低気圧を熱帯低気圧と言います。

熱帯の海洋で水蒸気を多量に空気が、太陽に温められて上昇し、雲を形成しながら渦を巻き、さらに周りの空気を集めて発達します。

熱帯低気圧は、地域によって次のように呼称が異なります。

- 東アジア:台風

- 北インド洋:サイクロン

- 米国南部・メキシコ・西インド諸島:ハリケーン

熱帯低気圧の発生地(色塗り部分)

局地風

特定の地域に限定的に吹く風を局地風(地方風)と言います。

代表的な局地風には、次のものがあります。

- やませ

親潮やオホーツク海気団の影響で、初夏に北日本の太平洋/日本海側に吹く冷涼で湿った北東風

- シロッコ

サハラ砂漠から地中海に吹く、砂塵やほこりを伴う蒸し暑い風

- ボラ

アルプス山脈(ディナルアルプス山脈)からアドリア海へ吹き下りる、冷たく乾いた風

- フェーン

アルプス山脈北側に吹き下りる、暑く

乾いた南風

山脈を吹き越えるときに、風下側にあたる山麓のふもとで気温の上昇と湿度の低下

日本列島の局地風

地中海周辺の局地風

フェーン現象

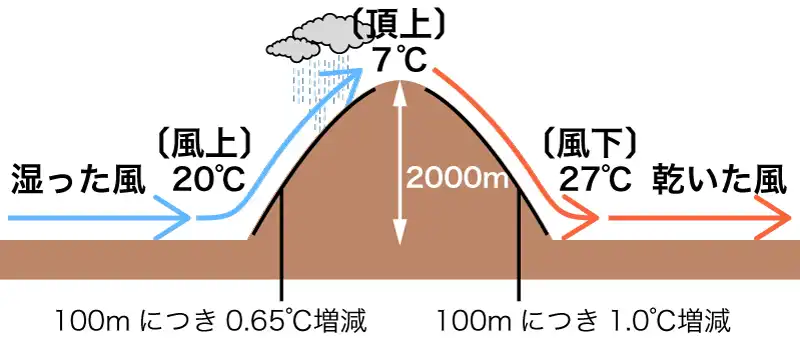

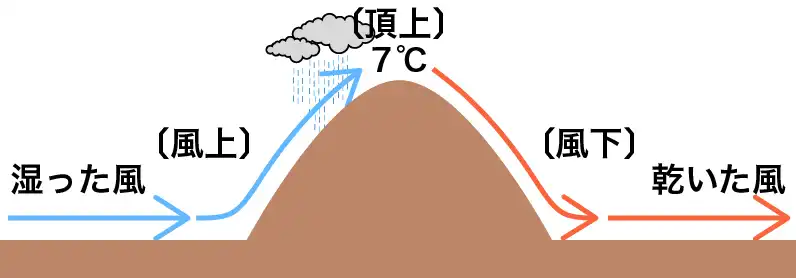

風が山脈の斜面を上り反対側に吹き下ろす時、上る側(風上)と吹き下ろす側(風下)で気温が大きく異なる現象をフェーン現象と言います。

アルプス山脈南側から山脈北側に吹き下ろす局地風に由来します。

気温の低減率は、100mにつき0.65℃増減しますが、厳密には空気の湿り気で少し変動します。

例えば、山脈を越えた乾いた風が吹き下ろす時、気温の低減率は100mにつき1.0℃増減するようになります。

そのため下図のように風上と風下で気温が大きく異なる現象「フェーン現象」が生じるのです。

フェーン現象

降水

降水の分類

気候要素の1つ「降水」は、成因ごとに次の4つに分かれます。

- 対流性降雨

強い日射で地表の空気が温められ、上昇気流が生じてもたらされる雨

熱帯地方のスコールなど

- 地形性降雨

湿った空気が山脈の斜面を上る際にもたらされる雨

インド北部に吹き込む南西季節風やマダガスカル島東部に吹き込む南東貿易風

- 前線性降雨

寒気の上に暖気が乗り上げ、上昇気流が生じてもたらされる雨

- 低気圧性降雨

低気圧に周囲から風が吹き込み、上昇気流となってもたらされる雨

対流性降雨

対流性降雨は、日射で上昇気流が生じて降る雨です。

対流性降雨

スコール

東南アジアの雨季には、スコールと呼ばれる激しいにわか雨がほぼ毎日あります。

スコール

地形性降雨

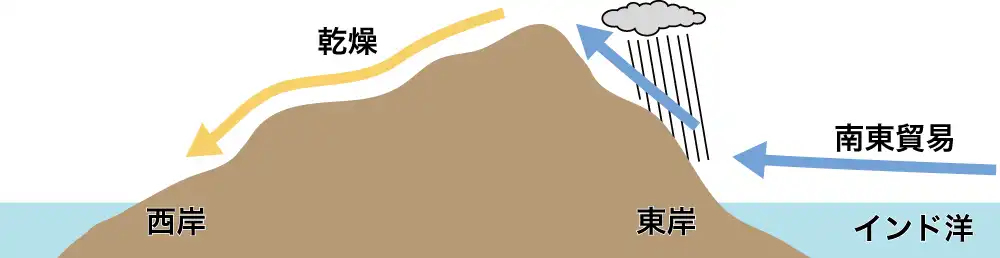

地形性降雨は、湿った空気が山の斜面を上る際に降る雨です。

風上と風下

マダガスカル東部の降水

マダガスカル島には、インド洋からの南東貿易風が吹きこみます。

島中央には南北に山脈が走り、島東部は年間を通して多雨になります。

マダガスカル島の東部と西部

降水量が少ない場所

年間を通じて高気圧に覆われる地域

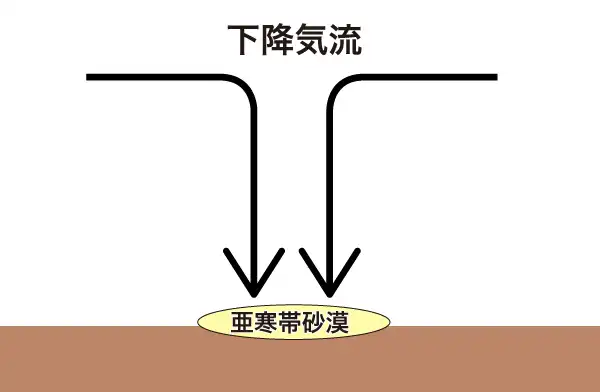

下降気流が生じているところでは、雲が発生しにくくなります。

高気圧に覆われたところは、この下降気流が生じています。

年間を通して中緯度高圧(亜熱帯高圧帯)帯に覆われる地域は、降水量が少なく、砂漠が形成されます。

亜熱帯砂漠(中緯度砂漠)

海から遠い地域

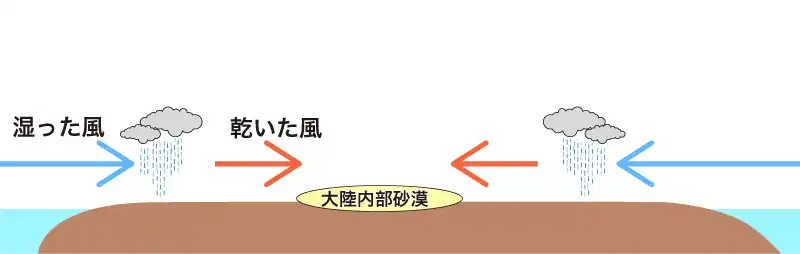

隔海度(陸地のある地点の海からの距離)が大きいと、雨を降らす湿った空気が供給されません。

大陸内部砂漠

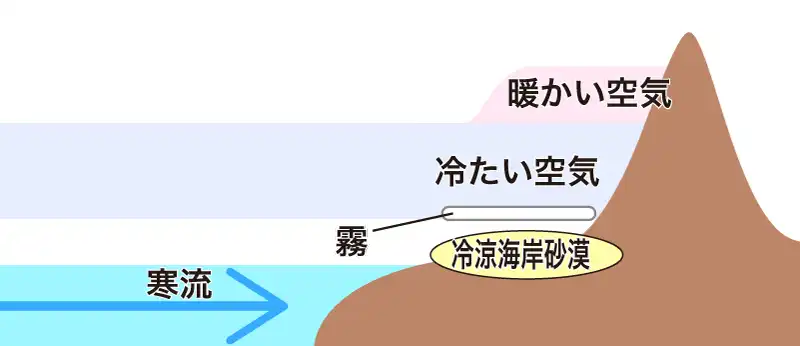

寒流が付近を流れる地域

海岸部に寒流が流れると、空気が冷やされて安定し、雲を形成する上昇気流が生じにくくなります。

冷涼海岸砂漠

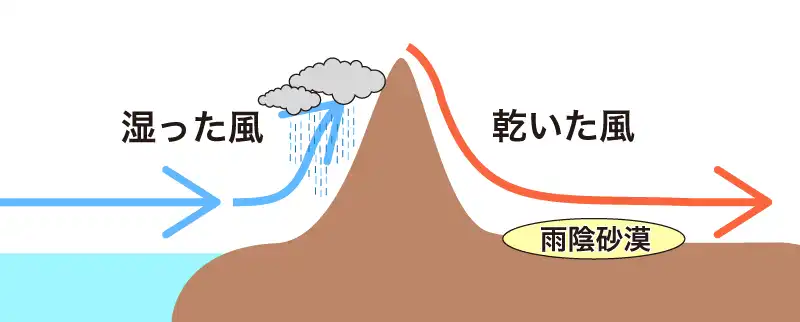

山脈の風下の地域

山脈の風下では、山脈の風上で雨を降らせた風が乾燥した風となって吹き下ろしてきます。

雨陰砂漠