国際的な人口移動

移民の呼称

歴史のなかで人々は様々な理由で外国に移住しました。

外国に移住した人々には、次のような呼称があります。

- 華僑

中国からの移民で、中国国籍を保有

現地の国籍を取得した場合は華人と呼称

- 印僑

イギリス植民地時代のインドからの移民

- ガストアルバイター

1960年代、ドイツが労働者不足を補うために協定を結び、トルコから受け入れた外国人労働者

「一時的な労働者」という扱いで、いずれ帰国する存在という扱いだったが、協定停止後も滞在を続けて問題化

- 日系人

日本人の海外移住者の子孫

1990年以降、南米のブラジル・ペルーからは雇用を求めた日本への移動が増加

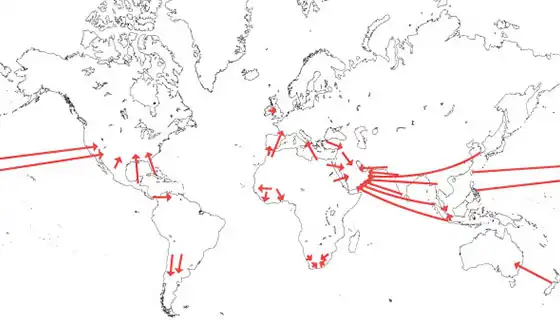

1960年頃

低所得の地域から、雇用機会のある高所得地域のアメリカやヨーロッパへ移動が見られました。

国際的な人口移動(1960年頃)

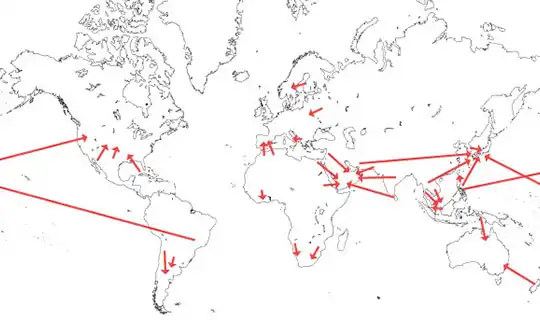

1970年頃

戦後の経済復興から発展に移行したヨーロッパ諸国に、次のような移動が見られました。

- トルコからドイツへ

- ポルトガルや西アフリカの旧植民地アルジェリア・チュニジアからフランスへ

- アイルランドやインドからイギリスへ

国際的な人口移動(1970年頃)

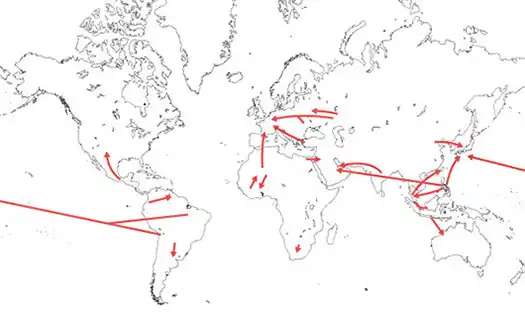

1980年頃

1973・1979年の2度の石油危機で先進国の経済が停滞するなか、経済成長を始めた西アジアの産油国への移動が見られました。

受け入れる労働者を「単身者」という条件にしたので、これらの国では男性数が多くなりました。

国際的な人口移動(1980年頃)

アラブ首長国連邦の人口ピラミッド(2021年)

サウジアラビアの人口ピラミッド(2021年)

クウェートの人口ピラミッド(2021年)

1990年頃

1990年、日本で入国管理法が改正されました。

以前は未熟練労働者の入国を認めていませんでしたが、日系3世までは就労可能になりました。

これにより、南米のブラジル・ペルーなどから入国が多くなりました。

国際的な人口移動(1990年頃)

2000年頃

経済成長する地域への人口移動が次のように見られました。

- EUに加盟した東欧からの移動

- ASEAN域内での移動

- 産油国への移動

国際的な人口移動(2000年頃)

日本への入国

法・制度の改正

1990年、

入国管理法改正

以前は単純労働者の入国・定住を認めなかったが、日系3世まで家族含めて就労可能に変更

南米のブラジル・ペルーなどから入国が増加し、輸送用機械の多い東海地方の愛知県(トヨタ)・静岡県(ヤマハ・スズキ)、関東地方の神奈川(日産)・群馬県(スバル)に居住しています。

1997年、外国人技能実習制度の改正

以前は1年間の「研修」と技術向上の1年間の「特定活動」としていたが、「特定活動」を2年に延長

中国やフィリピン・ベトナムからの流入が増加しました。

日本の国籍別外国人登録者

日本の国籍別外国人登録者の推移

都道府県別・国籍別在留外国人人口(2019年)

韓国・朝鮮籍

1910年の韓国併合以降、朝鮮半島の人々は日本国籍となりました。

終戦後、日本に在住する朝鮮人は韓国・朝鮮籍に変更されました。

歴史のなかで商工業の発達した大阪に集まり、現在も多くの者が在住しています。

中国籍

労働・留学目的で居住する者が増加しています。

フィリピン国籍・ブラジル国籍・ペルー国籍

法・制度の改正で居住する者が増加しました。

アメリカ国籍

米軍基地が立地する沖縄で多くの人が居住しています。

労働

女性の社会進出

日本

男女共通

日本の男女共通の特徴は、欧米諸国に比べて大学進学率が高いことです。

その分就業時期が遅くなり、15~19歳の就業率が下げります。

女性

男性に比べ、女性は結婚や出産を機に離職し、育児がひと段落した後に再び働きます。

日本に見られるこの特徴は、グラフの形からM字カーブと言います。

男女の年齢別労働力率(2020年)

欧米諸国

欧米諸国では出産・育児に関わらず就業を続けられるようにして、M字カーブの解消に努めています。

従って、男女の就業率の差が小さくなります。

途上国

女性は雇用機会がまだ乏しく、社会進出が遅れています。

特にイスラム圏では女性の社会的地位が低く、男性の教育が優先されています。

賃金

国民総所得(GNI)

「1人当たりの国民総所得(GNI)」≒「1人当たりの年収」≒「各国の経済水準」と考えます。

また、入試においては、他に国民総生産(GNP)、国内総生産(GDP)という表現も出てきますが、国民総所得(GNI)とほぼ同じ意味と考えるとよいです。

産業別に国民総所得(GNI)に占める割合を見ると、基本的には第3次産業>第2次産業>第1次産業となります。

また、経済の発達に伴って第1次産業人口が減少し、第2次・第3次産業人口が増加します。

つまり、先進国ほど国民総所得(GNI)が高くなります。

1人あたりのGNI(2018年 単位:ドル)

| 国名 |

ドル |

| スイス |

83580 |

| ノルウェー |

80790 |

| ルクセンブルク |

77820 |

| アメリカ合衆国 |

62850 |

| カタール |

61190 |

| アイスランド |

60740 |

| デンマーク |

60140 |

| アイルランド |

59360 |

| シンガポール |

58770 |

| スウェーデン |

55070 |

| オーストラリア |

53190 |

| オランダ |

51280 |

| オーストリア |

49250 |

| フィンランド |

47820 |

| ドイツ |

47450 |

| ベルギー |

45430 |

| カナダ |

44860 |

| 日本 |

41340 |

各国のGNI

北欧

人口1人当たりのGNIが高い先進国では、社会保障が充実しています。

社会保障が充実する北欧諸国は、やはり表にあるように人口1人当たりのGNIが高いです。

スイス

スイスは、チューリヒなどに金融・保険業が集積し、金融サービス部門に特化して経済水準が極めて高いです。

人口1人当たりのGNIは、先進国の中でもトップクラスに高いです。

日本

日本の人口1人当たりのGNIは、先進国としてのイメージから高いと思われますが、スイスの半分以下に過ぎません。

入試ではスイスと日本の値のどちらかを覚えておくと応用可