侵食平野

侵食平野とは

地層は、水や風などの外的営力によって削られていきます。

このような働きを侵食と呼びます。

そして、侵食によって平坦になった地形を侵食平野と呼びます。

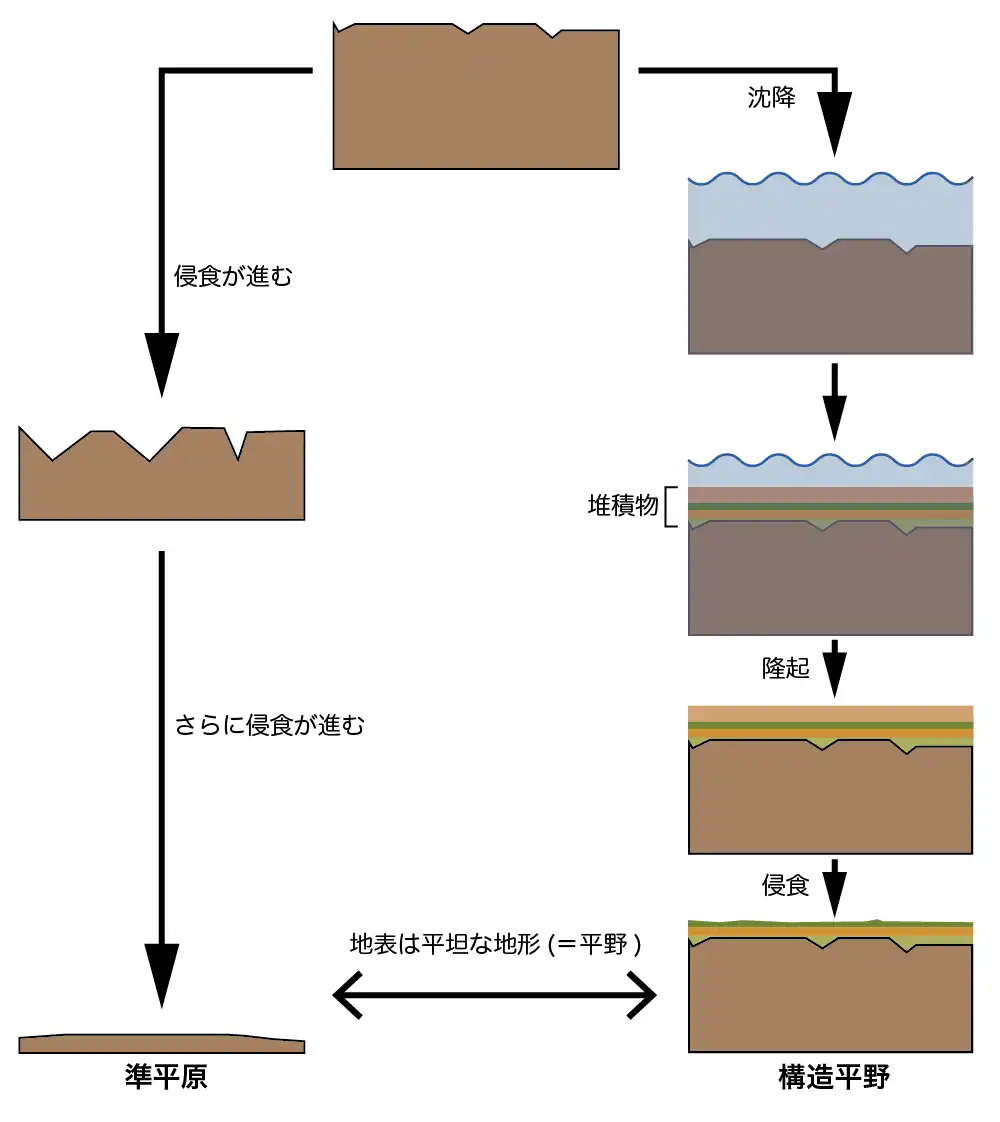

準平原

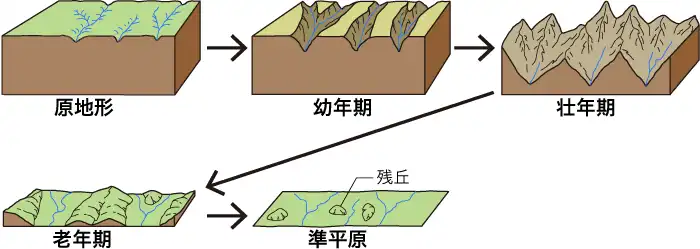

1枚の地層の侵食過程は「デーヴィスの侵食輪廻」で表されます。

侵食過程の最終段階であり、起伏がなくなった地形を準平原と呼ます。

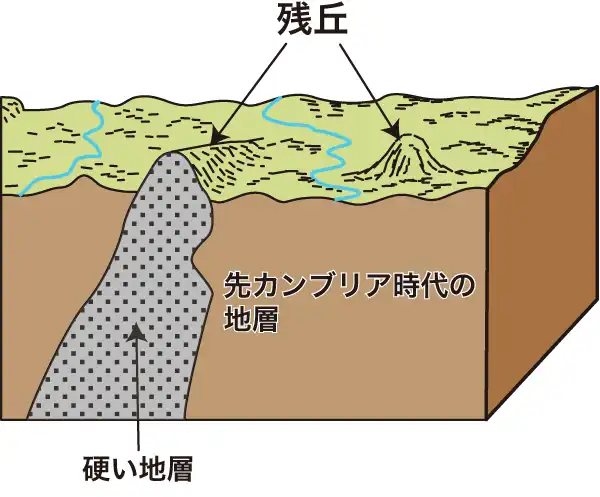

また、準平原のなかで侵食から取り残された部分を残丘(モナドノック)と呼びます。

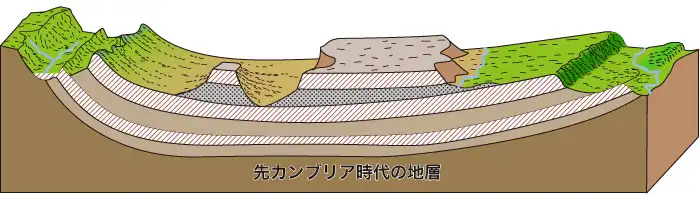

準平原は、長い年月侵食された安定陸塊によく分布し、そこでは大昔の地層(先カンブリア時代の地層)が露出しています。

デーヴィスの侵食輪廻

準平原

楯状地

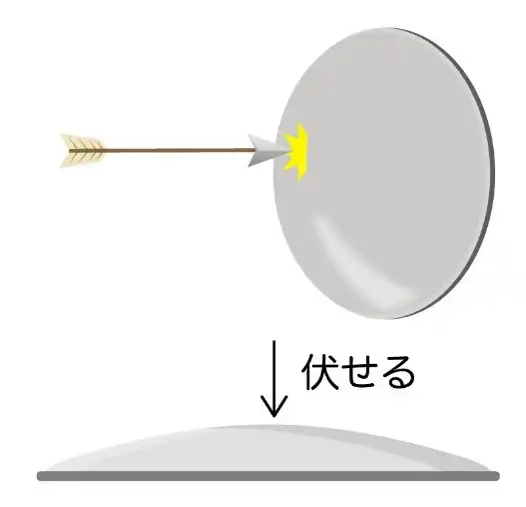

準平原のなかには、中世の騎士の楯を伏した形に見えることから、形に注目して楯状地と呼ばれるものもあります。

受験においては、準平原≒楯状地と考えてよい

楯状地の由来

構造平野

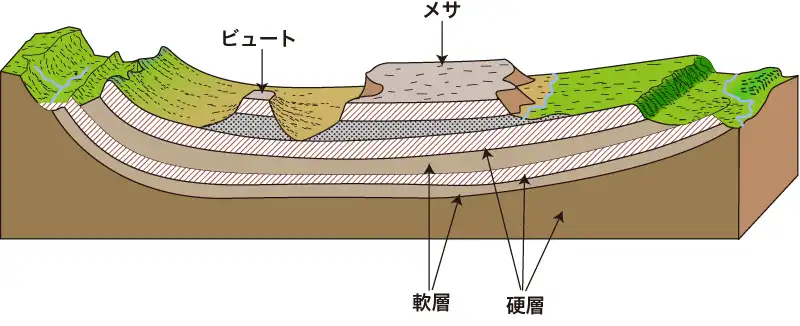

大地が沈降して海に沈むと、その上に堆積物が積もり、硬軟の地層が幾重にも形成されます。

後に隆起すると、水や風の侵食が進み、硬い地層を地表に残して、平坦な地形が形成されます。

地表の様子は準平原と同じに見えますが、平坦な地形の下に地層が重なっています。

このようにほぼ水平な地層が広範囲に分布する場所を構造平野と呼び、東ヨーロッパ平原などで見られます。

この平野の中で、侵食から取り残された部分は、小規模なものをビュート、大規模なものをメサと呼びます。

構造平野

ビュートとメサ

卓状地

先カンブリア時代の地層を土台とした構造平野は、形に注目して卓状地と呼ばれます。

受験においては、構造平野≒卓状地と考えてよい

卓状地

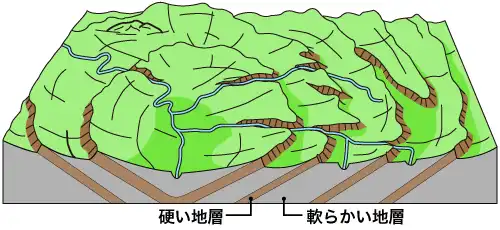

ケスタ

構造平野の中で、軟層・硬層の地層が交互に緩傾斜をなして存在するとき、軟層部分が速く侵食されて、硬層部分が取り残されます。

このようにして形成される非対称の断面をもつ丘陵をケスタと呼びます。

ケスタ

代表的なケスタは、フランスのパリ盆地(シャンパーニュ地方)です。

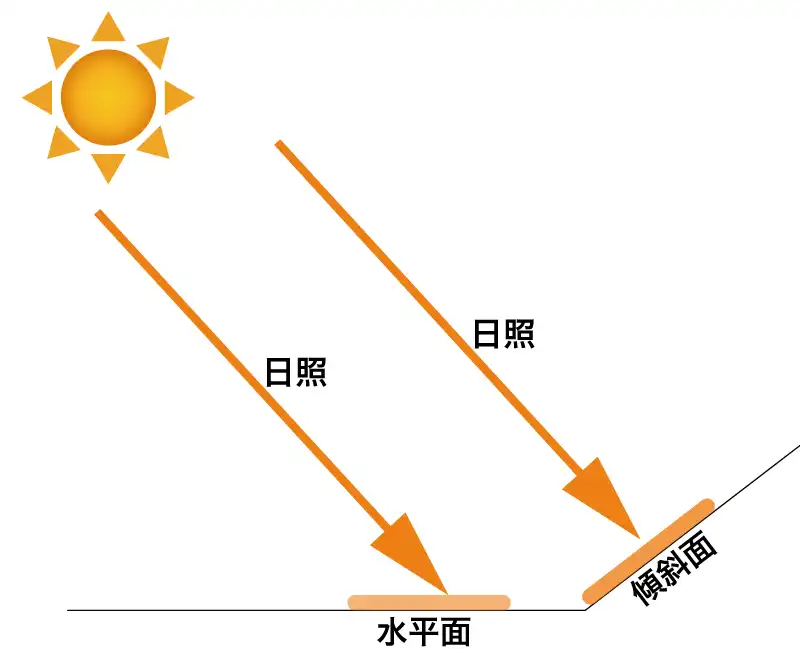

崖部分の水はけや日照に対して適度な傾斜を利用して、ブドウを栽培しています。

傾斜面の日照

シャンパーニュ地方(パリ盆地東部)

準平原と構造平野の図解

準平原と構造平野

堆積平野

堆積平野とは

河川などで削られ運ばれた岩石の破片は、別の場所で積み重なっていきます。

このような働きを堆積と呼びます。

堆積が進行中の場所を特に沖積

平野と呼び、堆積後に隆起し台地状になった場所を洪積台地と呼びます。

沖積平野

沖積平野

沖積平野は、川がつくる地形とも言えます。

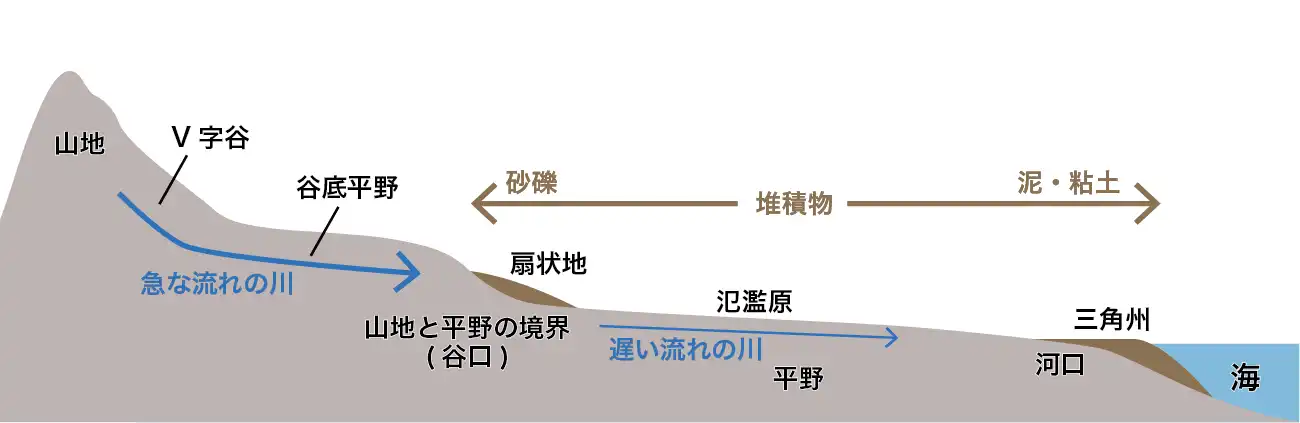

川は、山地から海へと流れる間に、大量の土砂を運び、また、その土砂を流域に堆積させていきます。

山地から海にかけて川がつくる地形は、下図のようになります。

沖積平野の模式図

沖積平野では、次の地形が見られます。

河川が上流で削り取った土砂は、粒が小さいものほど河口まで運ばれていきます。

つまり、河川の上流から河口にかけて、礫(小石)・砂・泥が順に分布します。

沖積平野

河川の上流

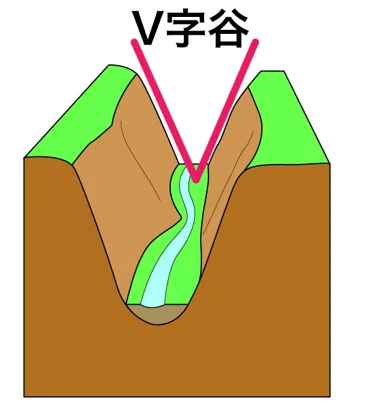

V字谷

源流部を出た水は川となり、上流部では川の底を削ってU/V字谷をつくります。

黒部川上流

V字谷

河川の中流

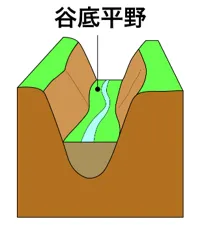

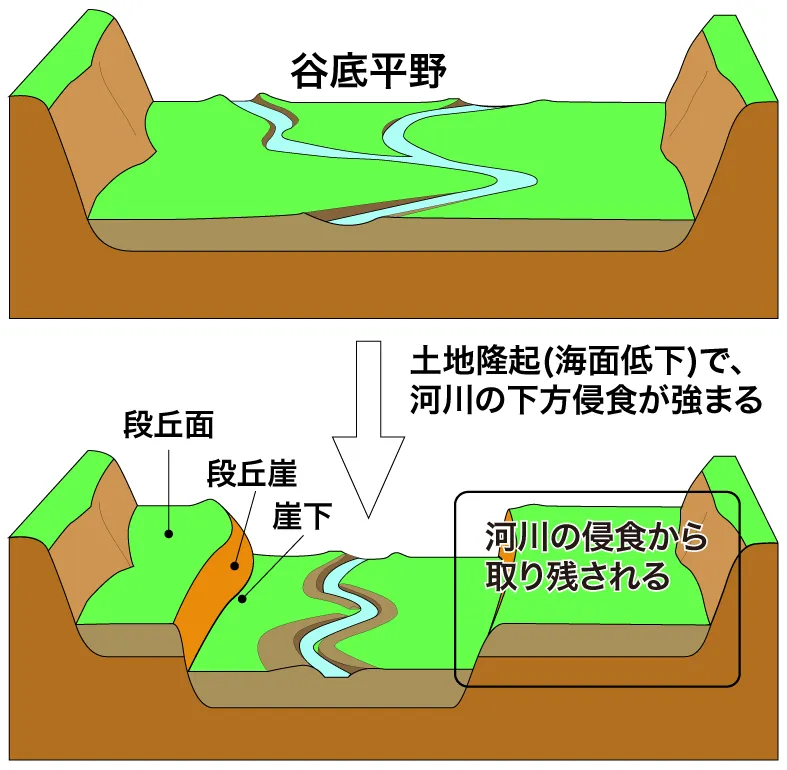

谷底平野

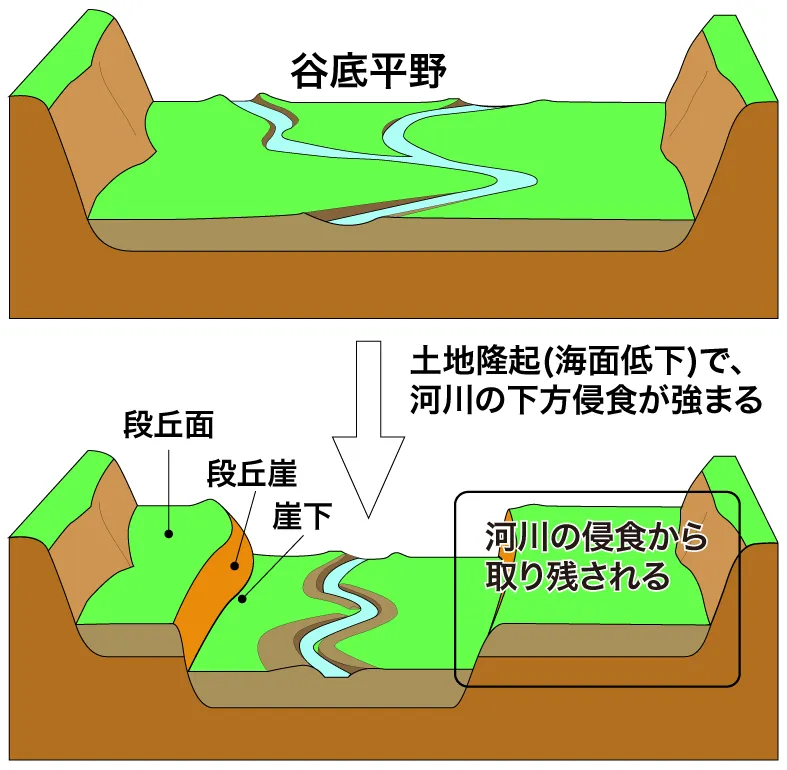

中流部では上流から運ばれた土砂が堆積し、谷底平野をつくります。

谷底平野

岡山市旭川の谷底平野

河岸段丘

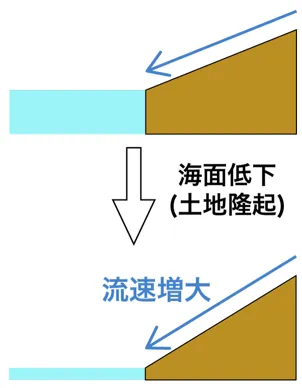

土地隆起または海面低下によって河川の流速が増え、川底を削る力が強まって、谷底平野に階段状の河岸段丘をつくります。

河岸段丘は洪積台地だが、便宜的にここで解説

土地隆起と流速増大

河岸段丘の形成

群馬県沼田市の河岸段丘

河川の下流

谷を抜けた川は、流れを遅くして河口へと流れていきます。

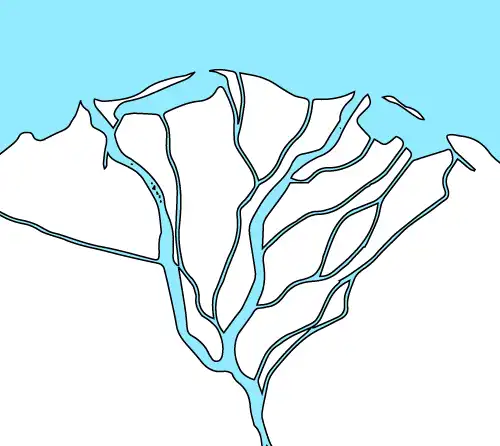

扇状地

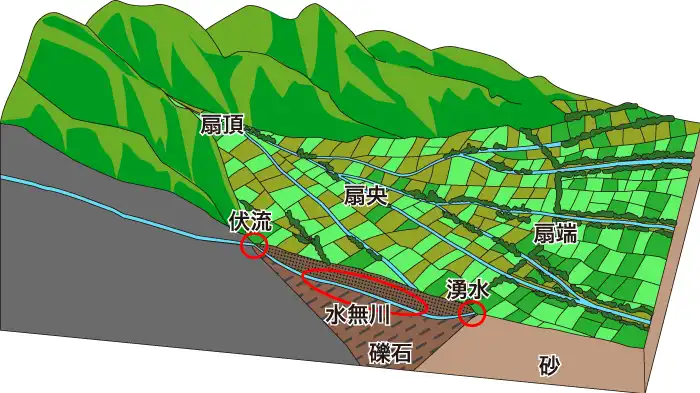

谷の出口では流水の運搬力が弱まり、砂礫が扇状に堆積して扇状地がつくられます。

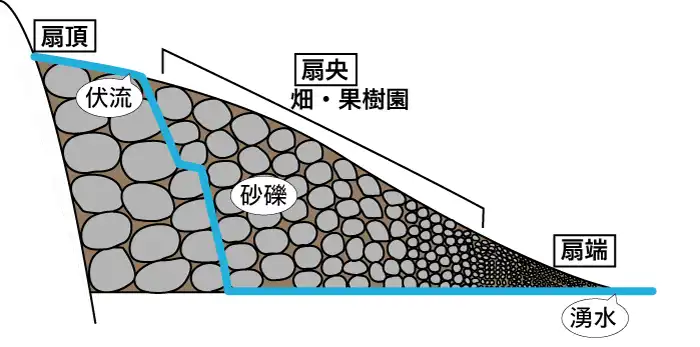

扇状地は、谷に近い方から順に、次の3つに細分化されます。

- 扇頂

砂礫(小石)が多く堆積し、河川の水が地下にもぐりこむ(伏流)

谷の水が得られるため、集落(谷口集落)や水田が立地

- 扇央

河川が伏流して水無川になるため、水が得にくい

集落が形成されにくく、田/畑・果樹園が立地

- 扇端

伏流していた河川が地表に出るため(湧水)、集落や水田が立地

扇状地

扇状地の断面

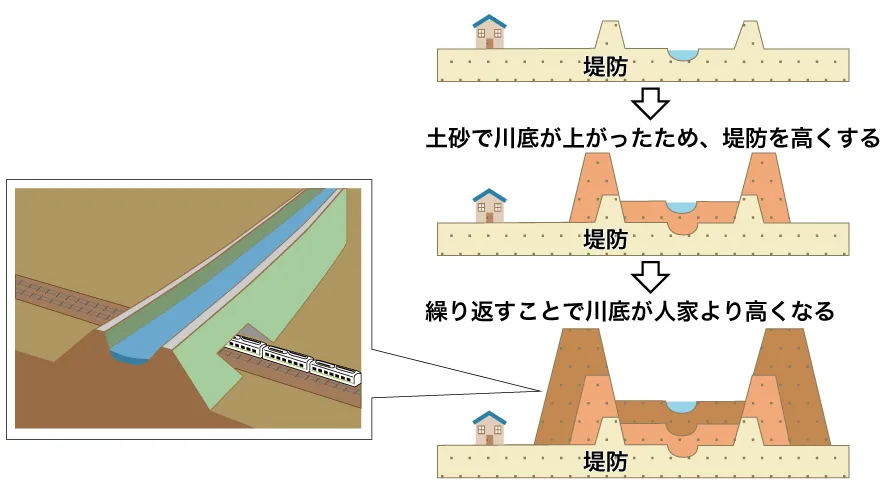

天井川

扇状地の扇央・扇端や氾濫原にある、土砂の供給量が多い河川では、河道を堤防によって固定すると、堤防内に土砂が堆積して川底が高くなります。

川底が高くなると洪水の危険性が高まるため、堤防をかさ上げします。

すると川底が次第に両側の平地を上回り、天井川が形成されます。

天井川

天井川は、下図のように周囲の家よりも高い位置を流れ、また、地形図を確認すると道路が河川の下をくぐることが分かります。

天井川

天井川の地形図

*滋賀県高島市百瀬川

上の地形図の地点を空から見た様子

*滋賀県高島市百瀬川

上の地形図の地点を道路から見た様子

*滋賀県高島市百瀬川

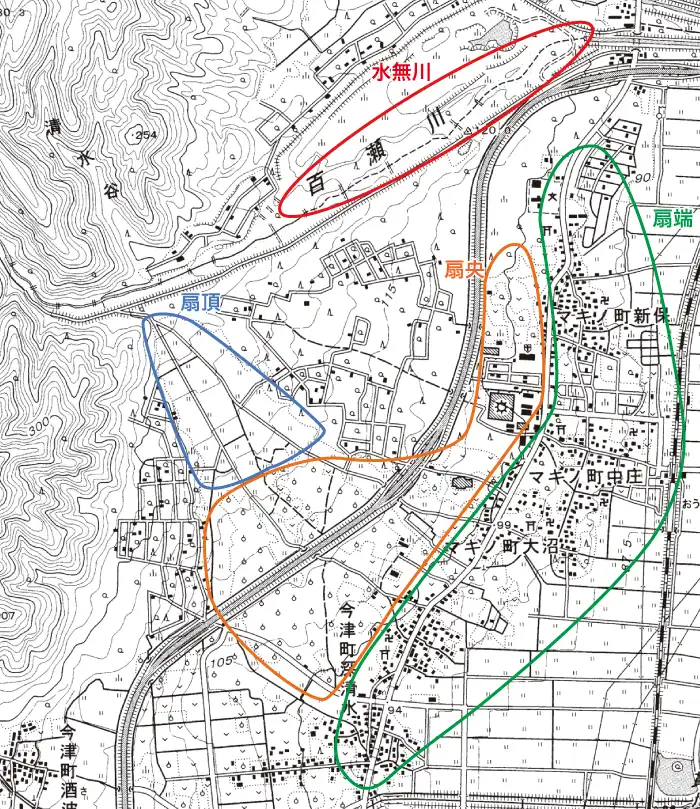

地形図での確認-扇頂・扇央・扇端・水無川

扇頂・扇央・扇端の土地利用を地形図で確認しましょう。

扇頂に水田、扇央に畑・果樹園、扇端に水田や集落が立地しています。

なお、水無川は地形図において破線で示されます。

滋賀県高島市

*GoogleEarthより

扇状地と水無川

*滋賀県高島市

氾濫原

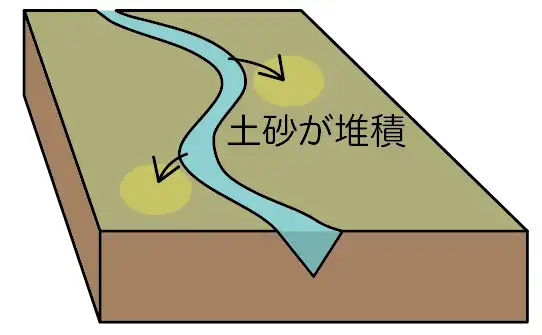

平野を流れる川は、S字状に蛇行し、洪水時には土砂を堆積させていきます。

このように川の氾濫を受ける低平地を氾濫原

と総称します。

氾濫原には、次のような地形が含まれます。

- 自然堤防

氾濫原を流れる河川の両側に土砂が堆積してできた微高地

洪水時も比較的安全で、水はけがよく、集落や畑・果樹園が立地

- 後背湿地

氾濫時に自然堤防を越えてあふれた水が、長期間停滞している湿地

水はけが悪い(水持ちがよい)ため、主に水田に利用

- 三日月湖(河跡湖)

蛇行の激しい河川で、流路の変化により一部が取り残されて湖沼となったもの

- 旧河道

河川の以前の流路跡

沖積平野

自然堤防・後背湿地

沖積平野では水害が心配されるため、自然堤防のような微高地には集落が形成されます。

後背湿地は水持ちがよく、水田などに利用されます。

氾濫原

氾濫原

*青森県岩木川、GoogleEarthより

旧河道・三日月湖

洪水や人工的な工事で河川の流路が変わり、昔の河川の流路跡がカーブ描くように残っている地形を旧河道と呼びます。

水田がカーブを描くようにつくられていれば、そこが旧河道であったと推定されます。

さらに、旧河道に水が残り、湖となっているものを三日月湖と呼びます。

三日月湖

*北海道石狩川、GoogleEarthより

河口付近

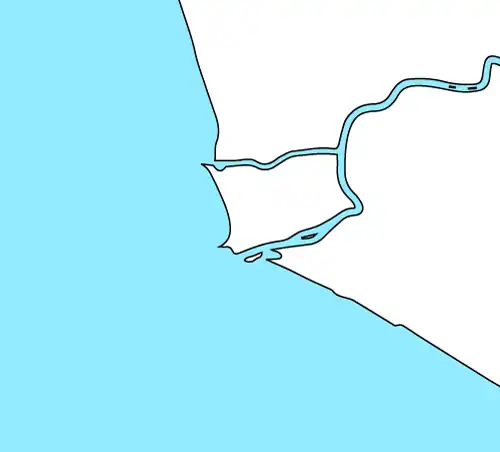

三角州

川の流れは河口で緩やかになり、泥や粘土が堆積して三角州をつくります。

三角州は水はけが悪く(水持ちがよく)、水田によく利用されます。

また、三角州は土砂供給量や沿岸流の侵食によって形状が変わります。

- 円弧状三角州

土砂の量が多く、海の波がおだやかで水量の少ない場所に形成

アフリカ最長のナイル川の河口など

- 鳥趾状三角州

海底の勾配が緩やかで、海岸の波や流れに対して河川の堆積が相対的に大きい場合に形成

北アメリカ最長のミシシッピ川など

- カスプ状三角州

海の侵食力が強く、波や潮流で運ばれた土砂が堆積して形成

イタリアのテヴェレ川など

カスプ(cusp)は「とがった部分」を意味

三角州の種類

円弧状三角州

*ナイル川の河口

鳥趾状三角州

*ミシシッピ川の河口

カスプ状三角州

*テヴェレ川の河口

洪積台地

堆積後に平野の一部が隆起し、台地になることもあります。

河岸段丘

洪積台地のうち、平野の一部隆起や海面低下による河川の下方侵食増大(流速増大)で、階段状になった場所を河岸段丘と呼びます。

河岸段丘の多くは、谷底平野をもとに形成されています。

海面低下による河川の下方侵食増大(流速増大)

河岸段丘

段丘の台地面では地下水面が低いため、畑や果樹園に利用されます。

ただし、地下水面より上に局部的に存在する地下水があり、水を得られることがあります。

この地下水を宙水と呼びます。