概要

第一次世界大戦の講和会議は、米大統領ウィルソン提唱の14ヵ条を基調としましたが、各国の思惑がぶつかり、戦勝国対敗戦国という図式を大きく越えて複雑な様相を帯びました。日本は戦勝国として会議に臨みましたが、予想外の逆風に悩まされました。逆風は強く、アメリカが日本の台頭を抑える新秩序の模索に動き始めました。

ヴェルサイユ体制

パリ講和会議と国際平和機関

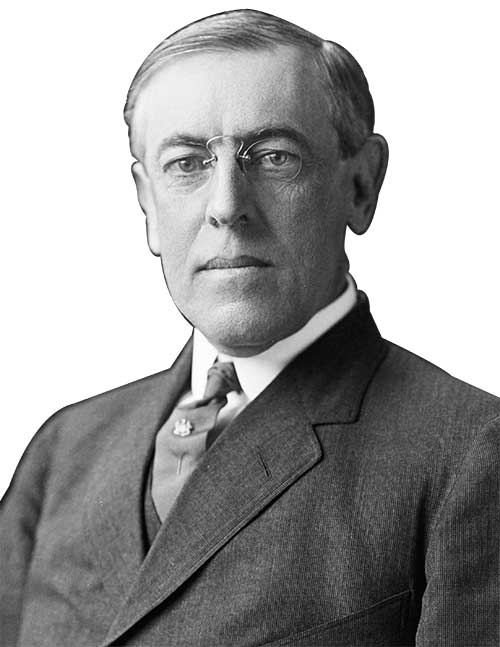

米大統領ウィルソンは、14ヵ条の平和原則を提唱しました。

ドイツがこれを受け入れ、1918年11月、第一次世界大戦が終わりました。

14ヵ条

秘密外交の禁止、民族自決、国際平和機構の創設など

民族自決

戦争勃発の一因の東欧諸国に限り、各民族が独立・政府樹立可能

ウィルソン

1919年、

ヴェルサイユ条約締結

パリ講和会議において、ドイツと連合国との間で結ばれた講和条約

日本全権は西園寺公望

・牧野伸顕

①ドイツに巨額の賠償金支払い・軍備制限・領土の一部没収を課すこと

②締結した連合国は、国際平和機構に加盟すること

③日本が、中国山東省の旧ドイツ権益を継承すること、および、赤道以北の旧ドイツ領南洋諸島の委任統治権を得ること

委任統治権

植民地形成が大戦の一因のため、国際平和機関からの「委任」と表現

パリ講和会議

20世紀前半のアジア

1920年、

国際連盟成立

日・英・仏・伊を常任理事国とする国際平和機関(米国は不参加)

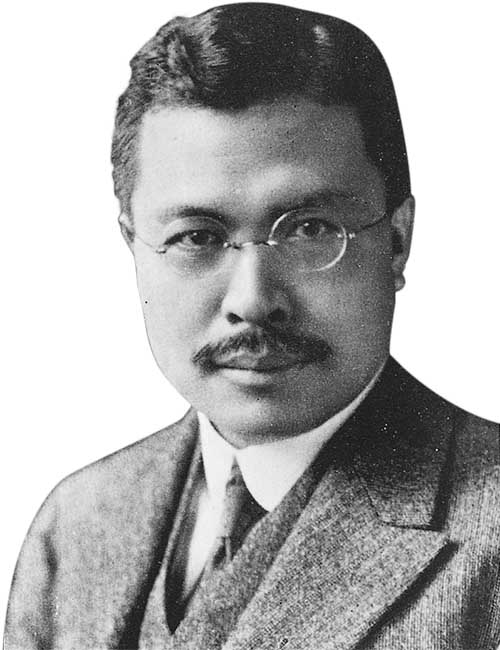

スイスのジュネーブに事務局を置き、事務局次長は新渡戸稲造

日本の加盟は、原敬内閣の時

払拭できない黄色人種差別

日本は、アメリカなどでの日本人移民排斥に悩まされていました。

パリ講和会議で、日本は人種差別撤廃案を主張しました。

他の国々からの反対で、ヴェルサイユ条約には採用されませんでした。

民族意識の高まり

1919年3月、

三・一独立運動

民族自決という国際世論の中、朝鮮全土で民衆が独立を求めた運動

朝鮮総督府は、警察・憲兵・軍隊を動員して鎮圧

三・一独立運動

原敬内閣は、国際世論へ配慮するとともに、文官の総督就任を認めました。

海軍出身の斎藤実が朝鮮総督に任命されて武官のままでしたが、武力ではなく宥和による植民地統治に方針変更しました。

台湾総督に関しては、文官の田健冶郎の就任が実現

山東問題と逆風に立つ日本

第一次世界大戦中、中華民国は日本の二十一ヵ条の要求に対して、中国山東省の旧ドイツ権益継承などを認めました。

パリ講和会議で、中華民国は承認撤回を主張し、アメリカも日本を非難しました。

中華民国の主張は拒否されたが、予想外の非難に日本は衝撃を受けました。

1919年5月、

五・四運動

旧ドイツ権益の中華民国への返還を求める反日運動

五・四運動

ワシントン体制

東アジアの新秩序

アメリカは、東アジアでの日本の台頭を抑え、中国進出の遅れを取り戻そうとしました。

1921~22年、

ワシントン会議

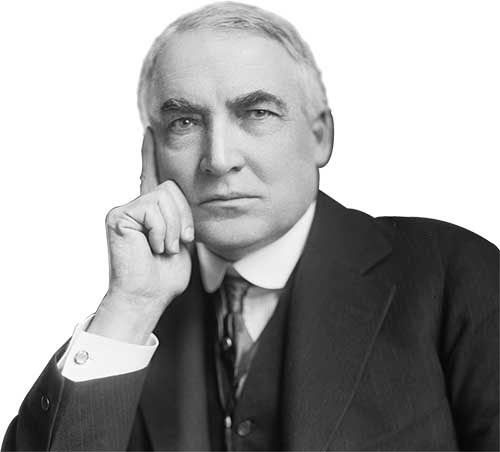

米大統領ハーディングが提案した、米・英・日・仏など9ヵ国参加の会議

日本の中国進出の抑止、日本の海軍力拡大の停止などが目的

日本全権は海相加藤友三郎・駐米大使幣原喜重郎

・徳川家達

ワシントン会議

ハーディング

太平洋の平和について

1921年、

四ヵ国条約締結

米・英・日・仏共同による太平洋の問題解決を約すと同時に、日英同盟協約を廃棄させた条約

中国について

1922年、

九ヵ国条約締結

9ヵ国(米・英・日・仏・中および中国に権益を有する4ヵ国)で、中国の主権尊重と、中国での商業活動の機会確保を約した条約

日本は、九ヵ国条約に基づいて石井・ランシング協定を廃棄し、また、米英の仲介で中華民国と山東懸案解決条約を結び、山東省の旧ドイツ権益を返還しました。

主力艦の保有について

1922年、

ワシントン海軍軍縮条約締結

米・英・日・仏・伊の主力艦保有率を「5・5・3・1.67・1.67」に制限した条約

主力艦

「重さ1万t以上」か「口径203mm以上の砲をもつ」戦艦

赤城(航空母艦)

本来は主力艦の予定でしたが、ワシントン海軍軍縮条約をうけ、航空母艦に変更されました。ミッドウェー海戦で沈みました。

協調外交の維持

立憲政友会の高橋是清

内閣は、四カ国条約・ワシントン海軍軍縮条約を結び、米英との対立を避ける外交協調外交をとり、以降の内閣もこの外交を続けました。

憲政会の加藤高明

内閣が成立すると、憲政会も協調外交反対を止めました。

外相幣原喜重郎

のもとで協調外交が展開され、幣原

外交と呼ばれました。

陸相宇垣一成

が軍縮や装備の近代化、中等学校以上での軍事教練を進めました。

幣原喜重郎