概要

1937年7月7日の盧溝橋事件による日中戦争の勃発は、平時に実行するには政治的に抵抗の多い統制を、戦時の名の下に断行させる絶好の口実を内閣に与えました。戦時統制は、物資・貿易・労働など経済の全面に及びました。企画院が、物資動員計画を作成し、1938年制定の国家総動員法と電力管理法が、戦時統制を一層強化しました。

経済統制と思想統制

軍事費の急増と捻出

広田弘毅内閣|1936年3月~1937年1月

広田弘毅内閣が、軍備拡張に主眼をおいて予算を編成すると、財政の軍事支出と軍需物資の輸入が急増しました。

歳出に占める軍事費

第1次近衛文麿内閣|1937年6月~1939年1月

日中戦争開戦後、第1次近衛文麿内閣は、さらに巨額の軍事予算を編成しました。

戦争の継続で急増し続ける軍事費は、増税でまかなえず、多額の国債を発行したために激しい物価上昇を招きました。

経済統制の展開

第1次近衛文麿内閣|1937年6月~1939年1月

第1次近衛文麿内閣は、次の2法を制定し、資金・物資を軍需産業に割り当てました。

- 1937年、臨時資金調整法制定

軍需産業へ優先的に融資し、経済統制を図る法律

- 1937年、輸出入品等臨時措置法制定

貿易に関する物資を統制する法律

①②に加え、戦争遂行のための物資動員を計画する機関企画院を設置し、直接的な経済統制に踏み切りました。

企画院

1938年度から、軍需品を優先的に生産する物資動員計画を作成

さらに、内閣は次の2法を制定し、経済統制を一段と強化しました。

電力管理法

平沼騏一郎内閣|1939年1月~1939年8月

1939年、

国民徴用令公布

国家総動員法に基づく勅令の1つで、軍需産業に国民を強制的に徴用

既成財閥の活躍

軍需品の優先的生産には、重化学工業中心の新興財閥ばかりでなく、金融業中心の既成財閥も乗り出し、莫大な利益を上げました。

軍需品と民需品の生産

軍需品:機械・非鉄金属の生産が上昇

原材料の品質低下や高性能な工作機械の輸入途絶で低品質

民需品:不要不急のものは、生産・輸入を厳しく制限

繊維工業は1937年、農産業は1939年を最後に減少

戦時生産の推移

阿部信行内閣|1939年8月~1940年8月

1939年、

価格等統制令公布

国家総動員法に基づく勅令の1つで、商品の値上げを禁止し、公定価格による販売を実施

米内光政内閣|1940年1月~1940年7月

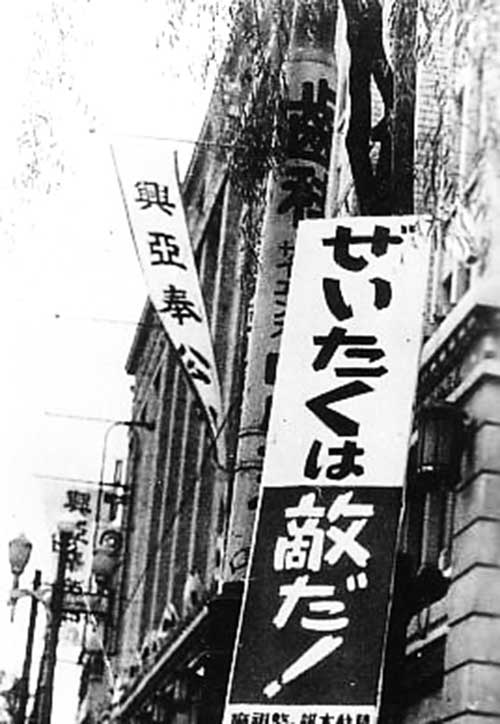

1940年、七・七禁令(

奢侈品等製造販売制限規則)公布

高級衣料・装飾品などのぜいたく品の製造・販売を禁止した規則

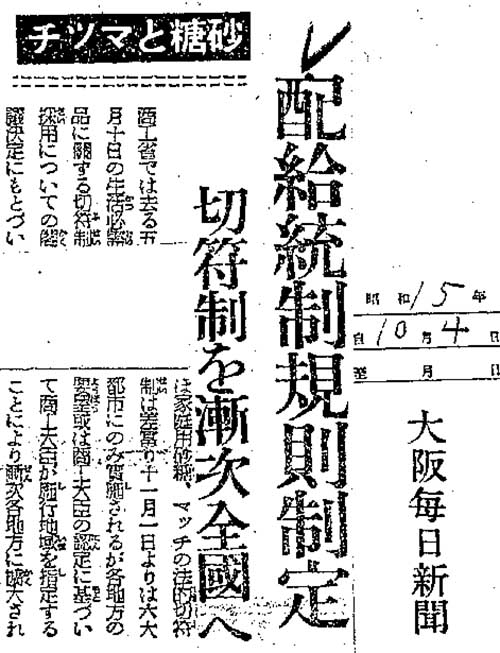

1940年、砂糖・マッチの

切符制開始

切符との交換で、物資を購入できる制度

砂糖・マッチの切符制

第2・3次近衛文麿内閣|1940年7月~1941年10月

1940年、

供出制開始

米などの食糧農産物を、国家が農家から強制的に買い上げる制度

1941年、米の

配給制開始

経済的な重要度と生活面での必要度に応じて、物資を配分する制度

総力戦遂行の精神

日中戦争直前、文部省が『国体の本義』を発行し、国民の思想教化を図っていました。

第1次近衛文麿内閣|1937年6月~1939年1月

1937年、

国民精神総動員運動開始

戦争遂行のため、挙国一致・尽忠報国などを標語に戦時意識の高揚を図った運動

1937年、

矢内原事件

植民地政策の研究者で東京帝国大学教授の矢内原忠雄

が、日本の大陸政策を批判して大学を追われ、著書も発禁となった事件

1937年、

人民戦線事件

経済学者の大内兵衛

らが、反戦・反ファシズムを訴え、一斉検挙された事件

1938年、ファシズム批判を理由に東京帝国大学教授の河合栄治郎を休職処分

1938年、

産業報国会結成

産業報国連盟の指導の下に、工場・職場におかれた戦争協力のための労働者団体

立看板

第2・3次近衛文麿内閣|1940年7月~1941年10月

1940年、

大日本産業報国会結成

内閣が直接指導するために結成した、産業報国会の全国組織

これに伴い、産業報国連盟とその他の労働組合を解散

1940年、

内閣情報局設置

検閲・報道統制など思想統制の中心となる機関

産業報国会・大日本産業報国会