概要

11代将軍徳川家斉は、約50年間の治世をおこないました。このうち、特に文化~天保期を大御所時代と称し、幕政退廃の代名詞に挙げられる。国内には風紀の退廃や賄賂の横行、治安悪化による無頼漢の跋扈が目立ち、国外には異国の接近を経験しました。寛政の改革で問題となった内憂外患は解決されず、悪化する一方でした。

将軍家斉の治世―寛政~天保期

長期的な将軍在職

1787年、11代将軍に徳川家斉が就任しました。

家斉の補佐として老中には白河藩主松平定信が就任し、質素倹約を重視する諸改革寛政の改革を実施しました。

1793年、尊号一件などで対立を増やした定信が退陣した後、家斉は1804~30年の文化・文政期、天保期の一時期もなお将軍に在職しました。

徳川家斉

文化期と文政期の変化と問題

商業・文化の成長と問題

文化期(1804~18年)、寛政の改革の質素倹約が維持されました。

文政期(1818~30年)、幕府は品質の劣る貨幣を大量に流通させ、次の結果を招きました。

大奥

治安問題と対策

農村の荒廃が深刻化し、その過程で村落秩序から脱落する者がいました。

そのような無宿人や博打を生業とする博徒が、関東の農村で増えて治安が乱れました。

幕府は治安回復のために次の対策をとりました。

関東取締出役

天保期の凶作

天保期の1833~36年、収穫が例年の半分以下になり、全国的な米不足を招いて、天保の飢饉と呼ばれる全国的な飢饉となりました。

困窮した人々が農村・都市にあふれ、百姓一揆・打ちこわしが相次ぎました。

しかし、幕府・諸藩は適切な対策を立てられませんでした。

天保の飢饉は1836年が特に厳しく、極度に達した地域では激しい百姓一揆が起こりました。

特に甲斐国の郡内一揆と三河国の加茂一揆が有名です。

大御所家斉の治世―天保期

実権の掌握維持

天保期の1837年、徳川家斉が将軍職を譲り、徳川家慶が12代将軍に就任しました。

しかし、家斉は大御所として実権を握り、1841年の死去まで治世を続けました。

家斉の治世は約50年間におよび、特に文化~天保期を大御所時代とも呼びます。

大御所時代

この期間の政治は大御所政治と呼ばれ、幕政退廃の代名詞

徳川家慶

武士主導の反乱と影響―内憂

「天下の台所」の大坂でも、飢饉の影響はなお残り、餓死者が相次ぎました。

一方で富裕な商人は米を買い占めて暴利を獲得し、町奉行は窮民救済策をとりませんでした。

そして、米不足にも関わらず、米は江戸へ回送されていました。

1837年、

大塩の乱

町奉行所の元与力

で陽明学の学者大塩平八郎が、貧民救済のために門弟や民衆を動員した武装蜂起

蜂起は半日で鎮圧、大塩平八郎は自刃したが、全国に大きく影響

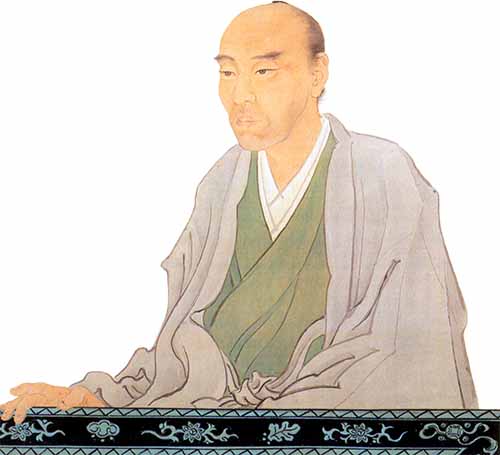

大塩平八郎

隠居後、自宅に家塾洗心洞を開いて陽明学を教授

大塩平八郎

大塩平八郎の乱

救民の字

1837年、

生田万の乱

大塩平八郎の乱の影響を受けた国学者生田万が、大塩平八郎門弟と称して、越後柏崎の陣屋を襲った事件

アメリカの接近―外患

1837年、

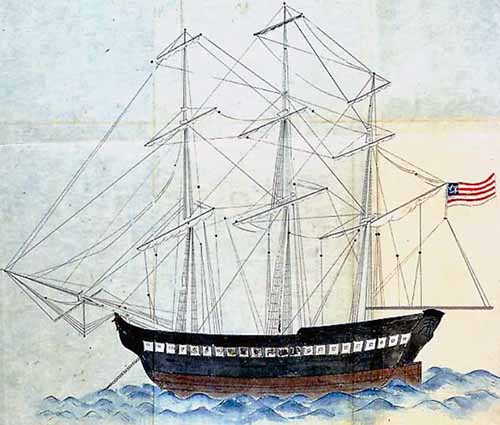

モリソン号事件

幕府がアメリカ商船モリソン号を異国船打払令(無二念打払令)に基づき砲撃した事件

モリソン号の江戸湾来航の目的は、日本人漂流民送還と通商交渉

モリソン号事件

1838年、次の2人の蘭学者が、モリソン号事件や幕府の対外政策を批判する書を著しました。

- 三河国の田原藩家老渡辺崋山の『慎機論』

- 陸奥国の町医者高野長英の『戊戌夢物語』

渡辺崋山

高野長英

1839年、

蛮社の獄

渡辺崋山・高野長英を含め、知識人の勉強会尚歯会の出席者が逮捕された事件

逮捕後、渡辺崋山・高野長英はモリソン号事件を批判した理由に処罰、その他の者は無実

もう1つの顔の持ち主!?―大塩平八郎

大塩平八郎は、蜂起の2週間前に蔵書を売り、得た代金で貧民を救済したと歴史教科書で称賛されます。ところが、水戸藩に伝わる史料に、米不足に困る同藩が大塩から大量の米を斡旋してもらったと記されています。当時、同藩主徳川斉昭を大塩が敬慕していたことは有名な話でした。もし実話であれば、この斡旋もまた米不足・米価高騰の一因になり、大塩も庶民を苦しめた元凶の1人ということになります。