概要

13世紀初頭にチンギス=ハンが建国したモンゴル帝国は、破竹の勢いで勢力を拡大し、ユーラシア大陸の東西を支配していきました。モンゴル帝国は、極東や東南アジアにも勢力を広げようと、日本などに遠征しました。また、交通路を整備したため、東西交流が盛んにおこなわれました。ヨーロッパ諸国からは、恐れられる一方で、イスラーム勢力を打倒できると期待され、使者が派遣されました。

モンゴル帝国

モンゴル帝国の建国

12世紀、遼が滅亡すると、モンゴル高原では分裂の動きが一時期強まりました。

モンゴル部族出身のテムジンは、諸部族を支配下に収め、1206年、遊牧民の集会クリルタイ

で遊牧民の君主を意味するハン

の位につきました。

ハンの位についたテムジンは、チンギス=ハンと号し、モンゴル帝国

(大モンゴル国)を建てました。

クリルタイ

モンゴル帝国のハンは、この集会で選出される仕組み

ハン

便宜上、以降の内容では皇帝を指す意味で「大ハン」、その他王族を指す意味で「ハン」を使用

チンギス=ハン

クリルタイで即位するテムジン(チンギス=ハン)

領域の拡大

チンギス=ハン

チンギス=ハンは、全遊牧民を1000戸単位に編成した軍事・行政組織千戸制

を創始しました。

チンギス=ハンは、中央アジアのナイマンやホラズム朝

(ホラズム=シャー朝)を滅ぼし、西北インドに侵入しました。

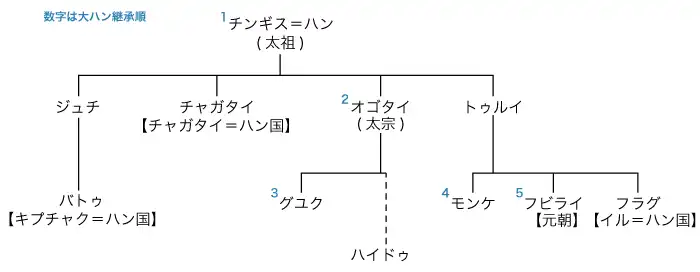

モンゴル帝室の系譜

オゴタイ

チンギス=ハンの死後、子オゴタイは兄弟・一族たちとの争いに勝利し、1229年、大ハンの位につきました。

オゴタイは、金を滅ぼして華北を領有し、また、モンゴル高原のカラコルム

に都を建設しました。

バトゥ

13世紀、チンギス=ハンの孫バトゥ

が、ロシア

を征服しました

。

さらにバトゥはヨーロッパに侵入しました。

1241年、

ワールシュタットの戦い

バトゥがドイツ・ポーランド連合軍を破り、ヨーロッパ諸国を脅かした戦い

フラグ

1258年、チンギス=ハンの孫フラグ

は、バグダードを攻略し、アッバース朝

を滅ぼしました。

チンギス=ハンの子孫の地方政権

13世紀半ばまでに広がったモンゴルの支配領域に、チンギス=ハンの子孫たちが、次の地方政権をつくりました。

モンゴル帝国は、これら地方政権が、大ハンのもとに連合するという形をとりました。

しかし、大ハンの位をめぐる争いも時に生じました。

1266~1701年、

ハイドゥの乱

ハイドゥが、モンゴル帝国でフビライ=ハンの大ハン即位に反対して起こした反乱

モンゴル帝国の図解

モンゴル帝国-フビライ=ハンの治世

元の成立

1260年、フビライ

が第5代の大ハンに即位し、都を現在の北京

である大都

に移しました。

1271年、フビライは国号を中国風の元

(大元ウルス)と定めました。

1276年、元は南宋を滅ぼし、中国全土を支配しました。

フビライ=ハン

元の遠征

元はモンゴル高原と中国を領有し、また、チベット・高麗を属国としました。

元は交易圏拡大を目指し、パガン朝

が支配するビルマ(ミャンマー)に進出しました。

一方、ヴェトナム(大越)にも出兵しましたが、陳朝

により撃退されました。

他地域にも遠征軍を送りましたが、ジャワ・日本を属国にできませんでした

。

モンゴル軍との戦争後、ビルマではパガン朝が滅亡

元の中国統治

元の支配下では、モンゴル人

第一主義が採られ、次いで西域出身の色目人が重用され、漢人(中国人)が蔑視されました

。

これに伴い、科挙はほとんど重視・実施されず

、士大夫は官僚になる道を事実上閉ざされました。

元の交易

陸上交易

元は、幹線道路に沿って馬を乗り継ぐ駅を設ける、ジャムチ

と呼ばれる駅伝制

を施行しました。

結果、東アジアからヨーロッパにいたる陸上交易が発達しました。

海上交易

中国の杭州・泉州などの港市が繁栄しました。

貨幣

貨幣として銅銭・金・銀が用いられました。

フビライ=ハンが交鈔

と呼ばれる紙幣を発行し、元の主要な通貨となりました。

銅銭

使用されなくなった銅銭が日本に流出し、その貨幣経済の発達を促進

文字

モンゴル帝国内では漢語からトルコ語・ラテン語まで様々な言語が用いられました。

フビライ=ハン

の命令で、チベット仏教僧

パスパが公用文字パスパ文字

を作成し、元でのモンゴル語の表記に用いられました。

パスパ文字は後に廃れ、モンゴル語はウイグル文字で表記

文化

元曲

元代に完成した古典演劇(戯曲)元曲

が、庶民に愛好されて盛んになりました。

元曲の代表作として、『西廂記

』『琵琶記

』などが作られました。

小説

『水滸伝

』などの大長編小説の原型が著されました。

モンゴル帝国の解体

14世紀、モンゴル帝国内で内紛が生じました。

チャガタイ=ハン国でティムールが勢力を伸ばし、イラン・イラクまで領土を広げました。

キプチャク=ハン国ではモスクワ大公国が勢力を伸ばしました

元の末期、宮中での権力闘争や経済政策の失敗が続き、各地で民衆が蜂起しました。

1351~66年、

紅巾の乱

宗教結社白蓮教

を主体とした農民反乱

1368年、紅巾の乱の中から台頭した朱元璋が、明を建国しました。

同年、元は明軍に大都を奪われ、モンゴル高原まで退きました。

モンゴル帝国の東西交流

東方への関心

イスラーム勢力と争っていた西ヨーロッパで、東方でその勢力を抑えるモンゴル帝国に関心がもたれました。

また、1241年にモンゴル軍がポーランド・ドイツ連合軍を破ると、攻撃中止の交渉と敵情視察が必要になりました。

公的な訪問

ローマ教皇によって

プラノ=カルピニ

が、フランス王

ルイ9世

によってルブルック

が、モンゴル帝国に派遣されました。

商業的な訪問

ヴェネツィア

の商人マルコ=ポーロが元の大都を訪れ、フビライ=ハンに仕えました。

マルコの見聞をまとめた『世界の記述

(東方見聞録)』はヨーロッパで反響を呼びました。

イスラーム化

キプチャク=ハン国やイル=ハン国の君主は、イスラームに改宗し、イスラム教を保護しました

。

次第に中国本土でもイスラームが広がりました。

この動きとともにイスラームの学問・文化も流入しました。

天文学

中国の元

の時代に、フビライ=ハン

の命で、郭守敬

がイスラームの天文学の影響を受けて

授時暦

を作りました。

元代の授時暦は、江戸時代の日本の貞享暦の基礎となりました。

キリスト教の布教

初期のイル=ハン国は、キリスト教のネストリウス派を保護し、ヨーロッパ諸国やローマ教皇庁と交流しました。

13世紀末、モンテ=コルヴィノ

がフビライの時代の大都(北京)を訪れ、カトリックの布教に努めました。

モンゴル帝国内の文化交流

元からイル=ハン国に伝わった中国絵画が、細密画(ミニアチュール)に影響を与えました

。