超大陸

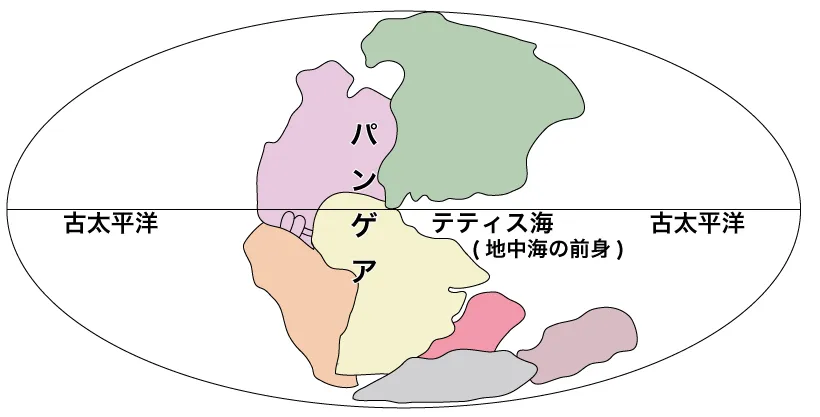

約2億2500万年前、地球上の大陸は、1つの巨大な大陸であったと考えられています。

この巨大な大陸をパンゲア(超大陸)と呼びます。

パンゲア

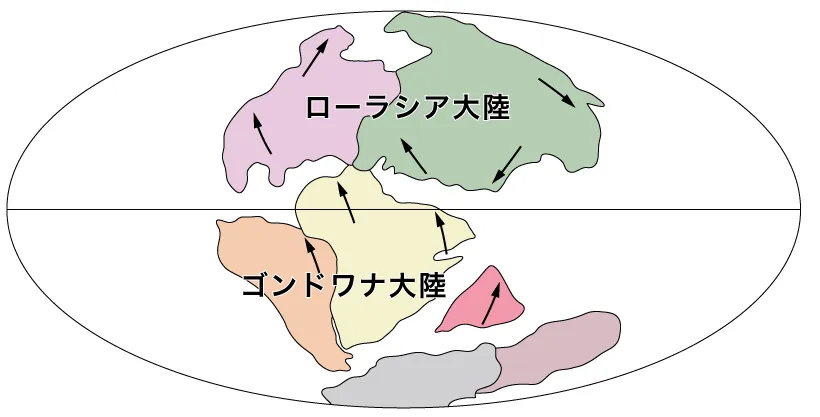

パンゲアは、やがて北半球のローラシアと南半球のゴンドワナの2つの大陸に分裂しました。

ローラシアは、現在の北アメリカやヨーロッパ、インド亜大陸を除くアジアで構成されました。

ゴンドワナは、現在の南アメリカ・アフリカ・マダガスカル・オーストラリア・インド亜大陸・南極大陸で構成されました。

中生代中期(約1億8000万年前)

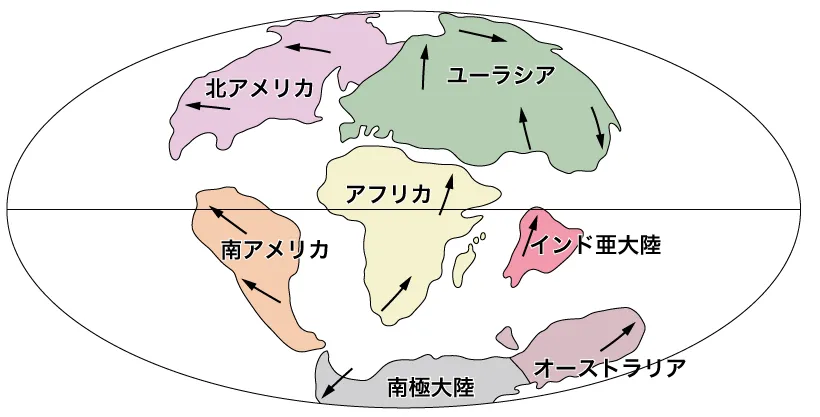

現在の大陸は、ローラシア・ゴンドワナがさらに分裂して形成されたと考えられています。

新生代初期(約6500万年前)

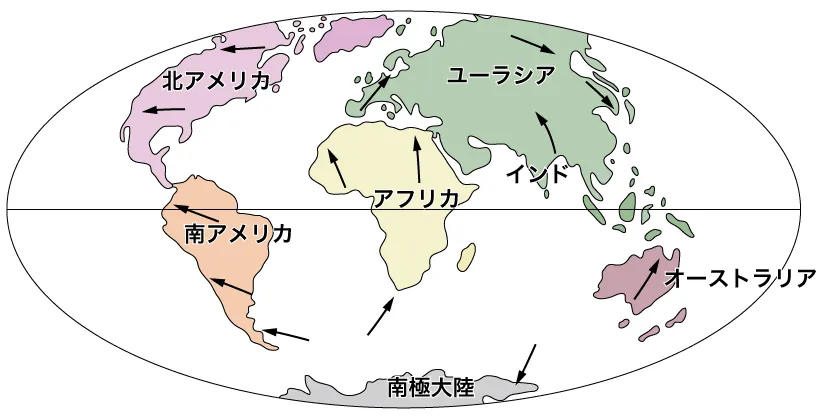

現在

大陸移動説

プレートテクトニクス

大陸移動説

「1つの巨大な大陸が分裂して現在の大陸になった」という学説は、ウェゲナーに提唱され、大陸移動説と呼ばれています。

ウェゲナー本人は、なぜ大陸が移動するかを解明できませんでした。

現在、大陸移動説はプレートテクトニクスで理論づけられています。

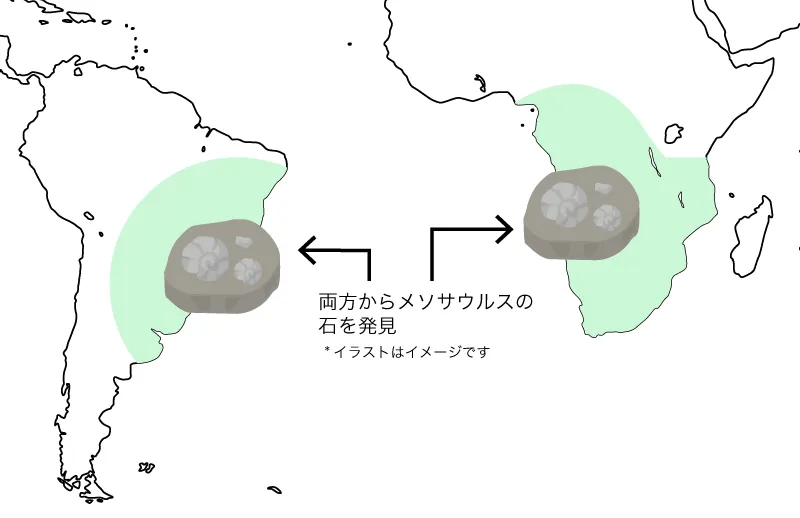

すべての土地―パンゲア

ドイツの気象学者ウェゲナーは、大陸の形を見て、ジグソーパズルのように組み合うことに気づきました。また、ウェゲナーは、メソサウルスの化石がアフリカ大陸と南アフリカ大陸が見つかることに着目し、両大陸が地続きであったと考えました。そして、すべての大陸が1つの超大陸に接続されていたと結論付け、この超大陸をギリシャ語で「すべての土地」を意味するパンゲアと命名しました。生前ウェゲナーの考えは他の科学者から拒否されましたが、彼は丁寧な研究を続け、大陸移動説を追究しました。

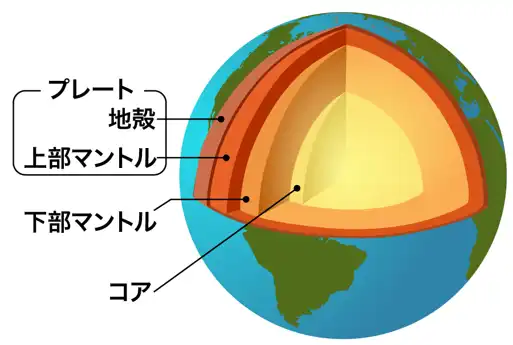

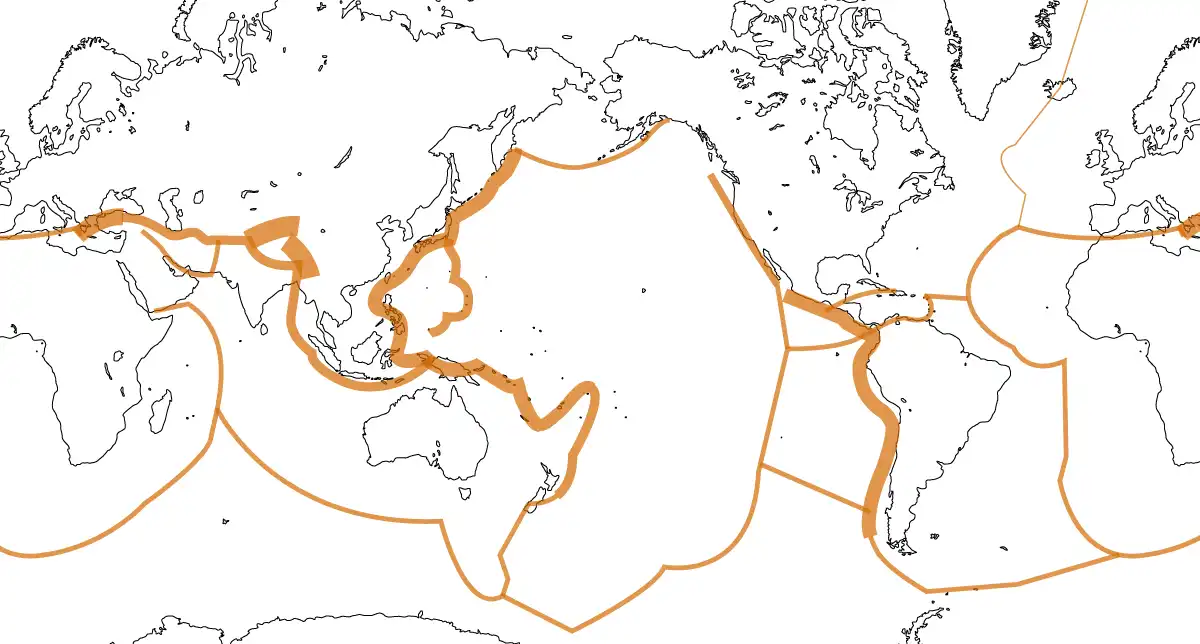

プレート

地球の表層は、プレートと呼ばれる厚さl00㎞程度の十数枚の岩盤で覆われています。

地球を卵に見立てれば、ひび割れた殻がプレート

地球の断面とプレート

*厳密な意味でのプレートとは少し異なる

海洋プレートと大陸プレート

プレートのうち、大陸側にあって軽いものを大陸プレートと呼び、海側にあって重いものを海洋プレートと呼びます。

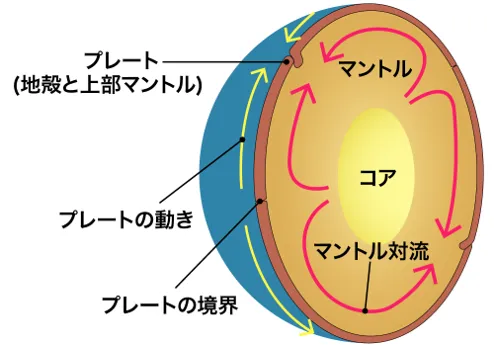

プレートテクトニクス

プレートは、下部にある高温の岩石マントルの対流で少しずつ移動します。

このようなプレートの動きや仕組みのことを、プレートテクトニクスと言います。

ウェゲナーが主張した大陸の移動は、プレートの動きによって生じていたのです。

プレートとマントル対流

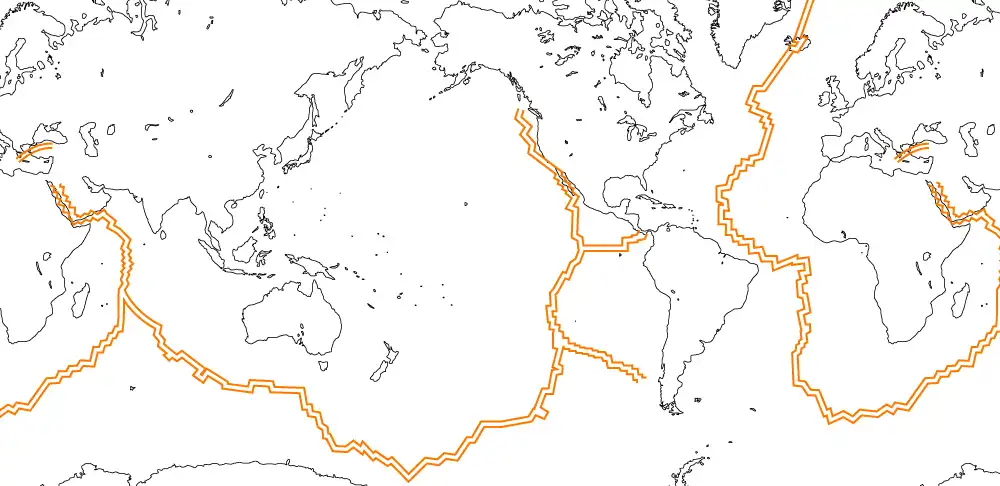

主要なプレート

*矢印は移動方向

現在の大陸

大陸名

大陸はパンゲア、ローラシア・ゴンドワナと分裂していき、現在は次の6つの大陸が存在します。

- ユーラシア大陸

- 北アメリカ大陸

- 南アメリカ大陸

- アフリカ大陸

- オーストラリア大陸

- 南極大陸

表面積

地球の全表面積は5.1億㎢です。

また、陸地と海洋の面積比率=3:7です。

「陸地の表面積=1.5億㎢」となり、表面積は北半球に偏ります。

緯度ごとの陸地・海洋の比

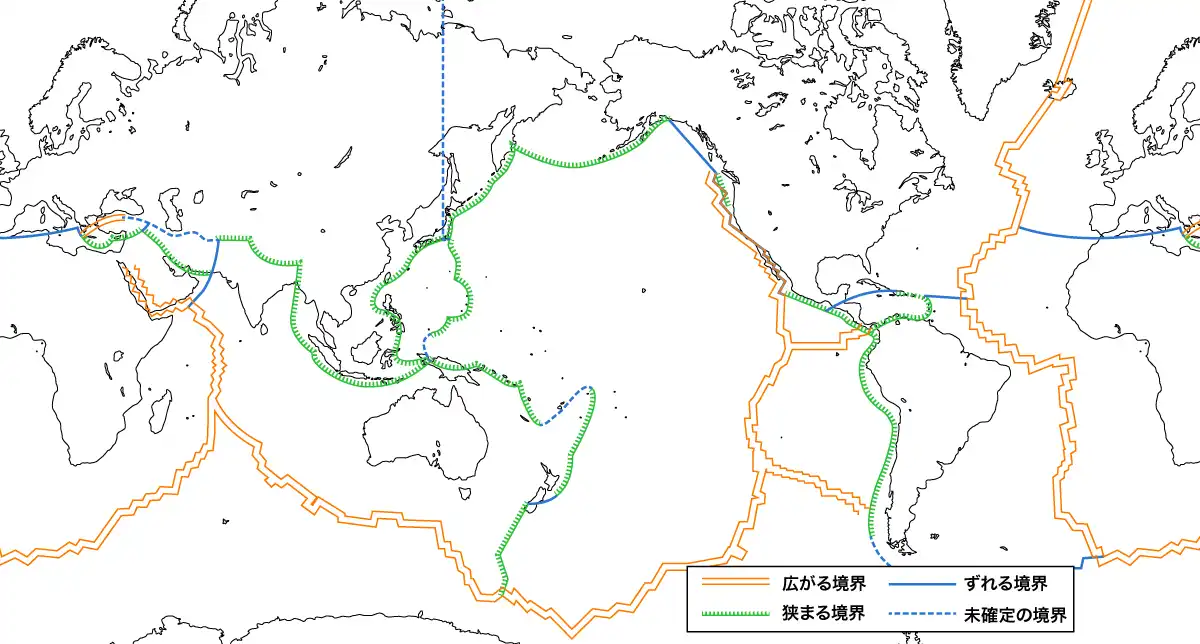

プレートの境界

3つの分類

プレートの境界(プレート同士の境目)は、プレートの移動の仕方に応じて次の3つに分類できます。

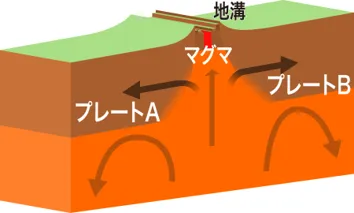

広がる境界

広がる境界では、プレートが両側へ広がります。

境界が陸上か海洋上かで形成されるものが異なります。

広がる境界

境界が大陸上の場合

マグマ(浅い場所で液体化したマントル)が境界部分で大地を両側に広げ、内外に火山活動が見られる細長い凹地地溝を形成します。

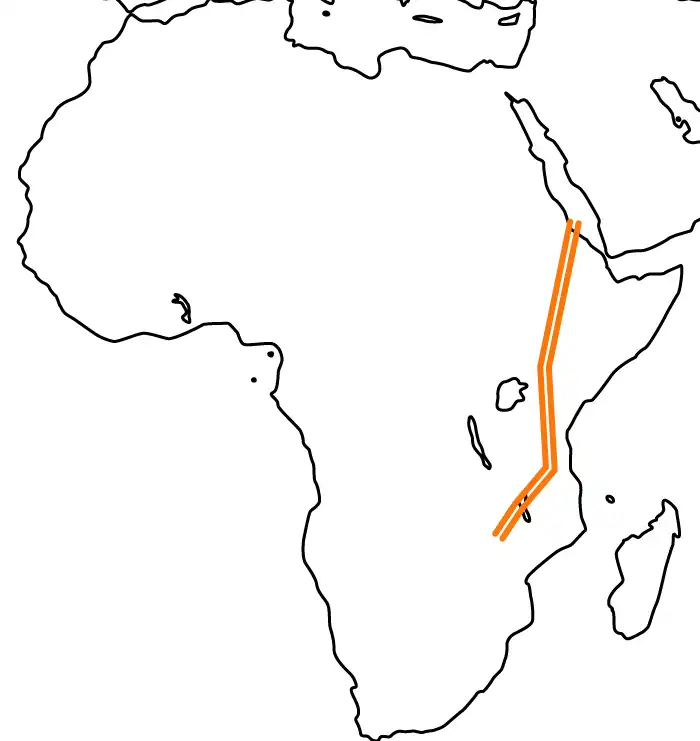

アフリカ大陸のアフリカ大地溝帯が代表的です。

アフリカ大地溝帯

アフリカ大陸を南北に縦断する巨大な谷で、現在はプレートの境界ではないとされているが、将来的になる地域

陸上の広がる境界

アフリカ大地溝帯では、プレートの広がりを埋めようとマグマやマントルが上昇し、中央部に巨大な谷、周囲に高い山・火山・温泉が見られます。

アフリカ大地溝帯

アフリカ大地溝帯で見られる大地の裂け目(ケニア)

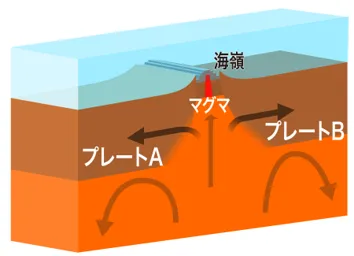

境界が海底の場合

マグマが境界部分で吹き出し、海底に火山活動が見られる山脈海嶺

を形成します。

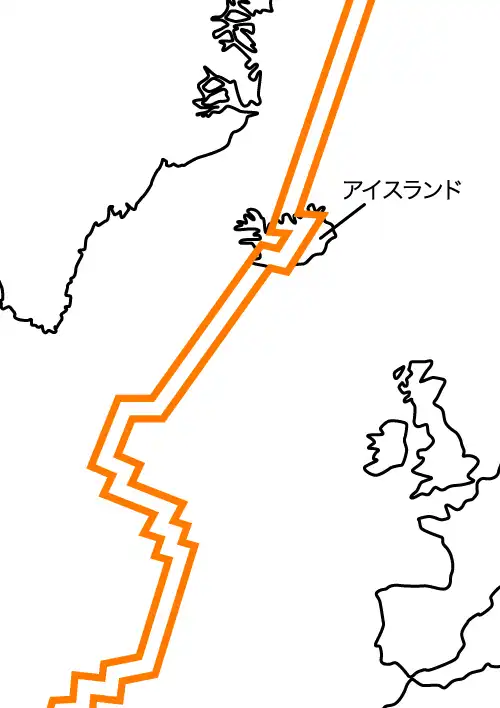

大西洋の大西洋中央海嶺が代表的です。

海洋上の広がる境界

アイスランドは、大西洋中央海嶺が陸にあがった場所に位置します。

ギャオと呼ばれる大地の裂け目が見られ、マグマの影響で温泉・火山が分布します。

大西洋中央海嶺とアイスランド

温泉と地熱の蒸気(アイスランド)

狭まる境界

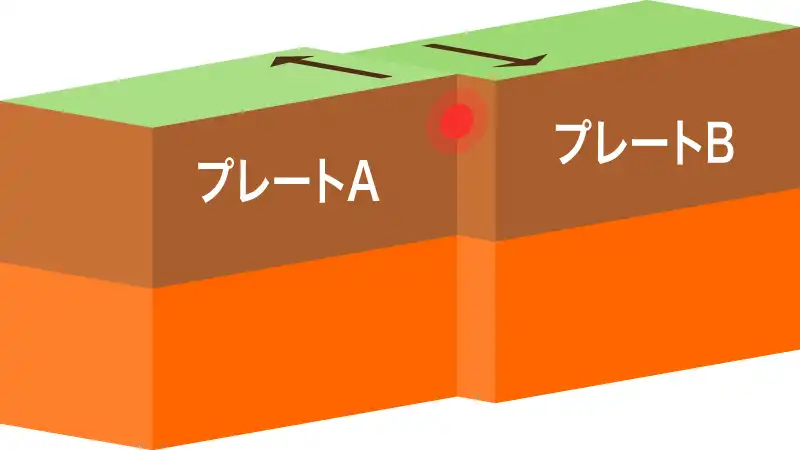

狭まる境界では、プレート同士がぶつかり合います。

境界が陸上か海洋上かで形成されるものが異なります。

狭まる境界

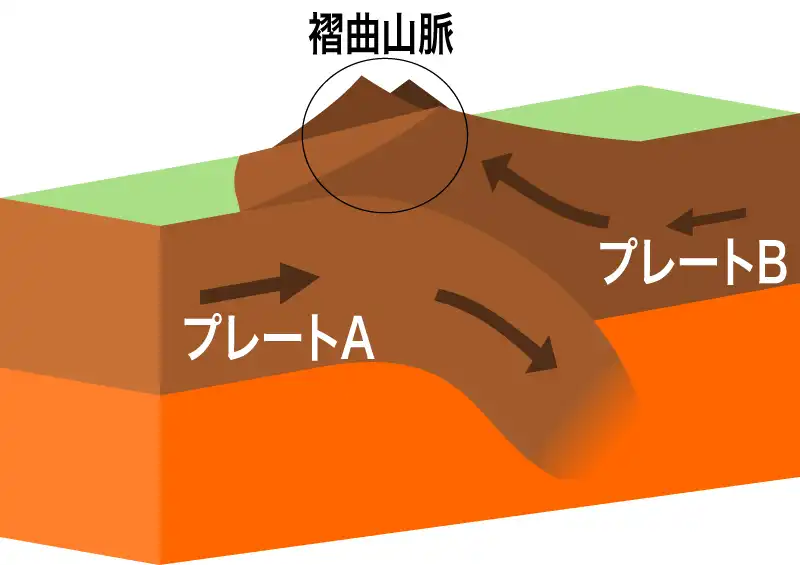

大陸プレートと大陸プレートの場合

押し合うことで大地が盛り上がり、境界部分に緩く/険しく隆起した褶曲

山脈が生じます。

例えば、ヨーロッパのアルプス山脈やアジアのヒマラヤ山脈が該当します。

陸上の狭まる境界

褶曲で形成された地形

火山の分布

大陸プレート同士の狭まる境界では、火山が見られます/見られません。

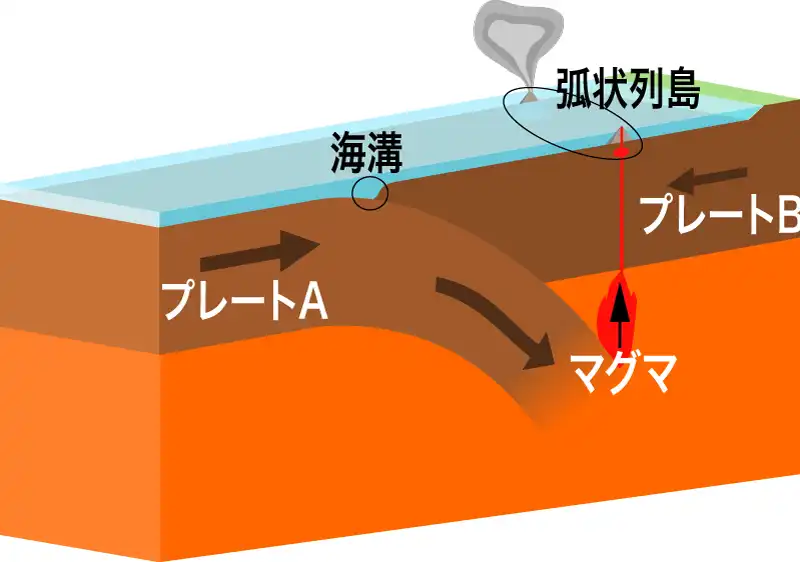

海洋プレートと大陸プレートの場合

重い海洋プレート側が沈み込み、境界部分に細長い溝状の海底地形海溝が生じます。

海洋側のプレートが沈み込んだ先ではマグマが噴出し、海溝に平行するように弧状列島や火山が分布します。

例えば、日本海溝には日本列島(弧状列島)が平行します。

マグマ

沈み込んだ海洋側のプレートが運んだ水により融点降下が生じ、大陸側のプレート下のマントルの一部が融解して発生

火山前線(火山フロント)

海溝に平行するように分布する火山のうち、最も海溝側に近いもの同士を結んだ線

海洋上の狭まる境界

世界で水深の最も深い場所は、フィリピン海プレートに沿うマリアナ海溝です。

マリアナ海溝の最深部がチャレンジャー海淵(-10920m)

マリアナ海溝

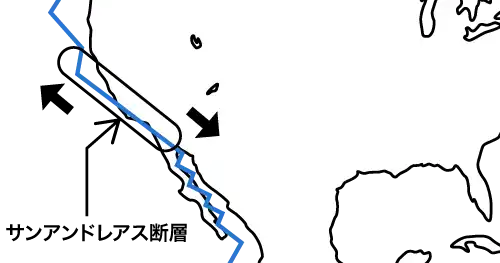

ずれる境界

ずれる境界では、プレート同士が境界に沿ってすれ違います。

ずれる境界の代表的な場所は、アメリカのカリフォルニア州のサンアンドレアス断層であり、この付近では地震がよく発生します。

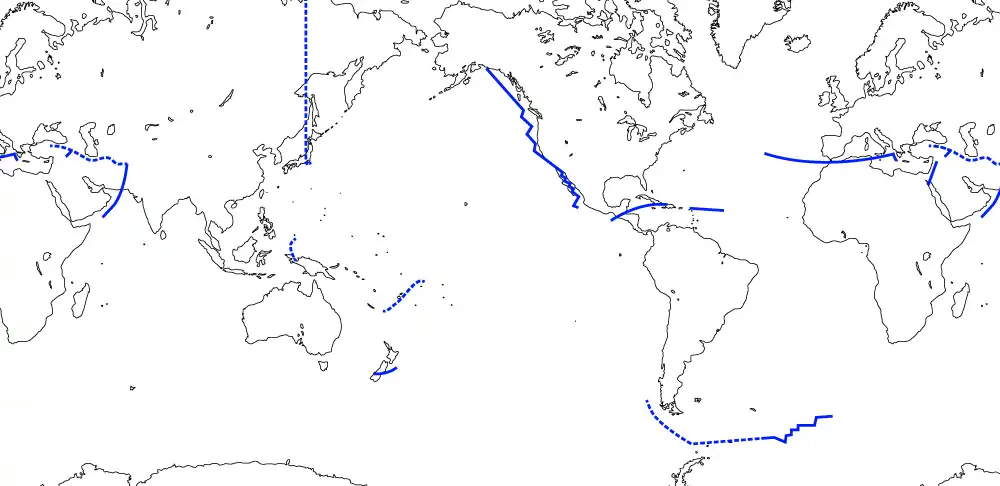

ずれる境界

*破線は不明瞭な境界

ずれる境界

サンアンドレアス断層

*青線がずれる境界

サンアンドレアス断層

ずれる境界では、火山が見られます/見られません。

変動帯

変動帯とは

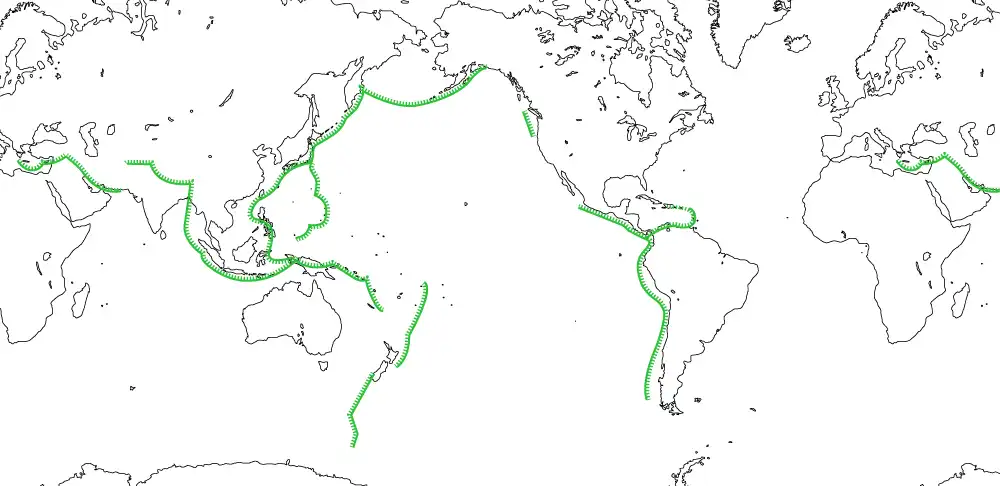

プレートの境界付近では、プレートの動きによって地震や火山活動がみられたり、地溝・海嶺・褶曲山脈・海溝などの大地形がつくられたりします。

このような動きが見られるプレート沿いの一帯を変動帯と呼びます。

火山の分布

変動帯のうち、火山が分布するのは大陸・大陸/海洋・大陸プレート同士の広がる/狭まる/ずれる境界付近と、大陸上の広がる/狭まる/ずれる境界付近です。

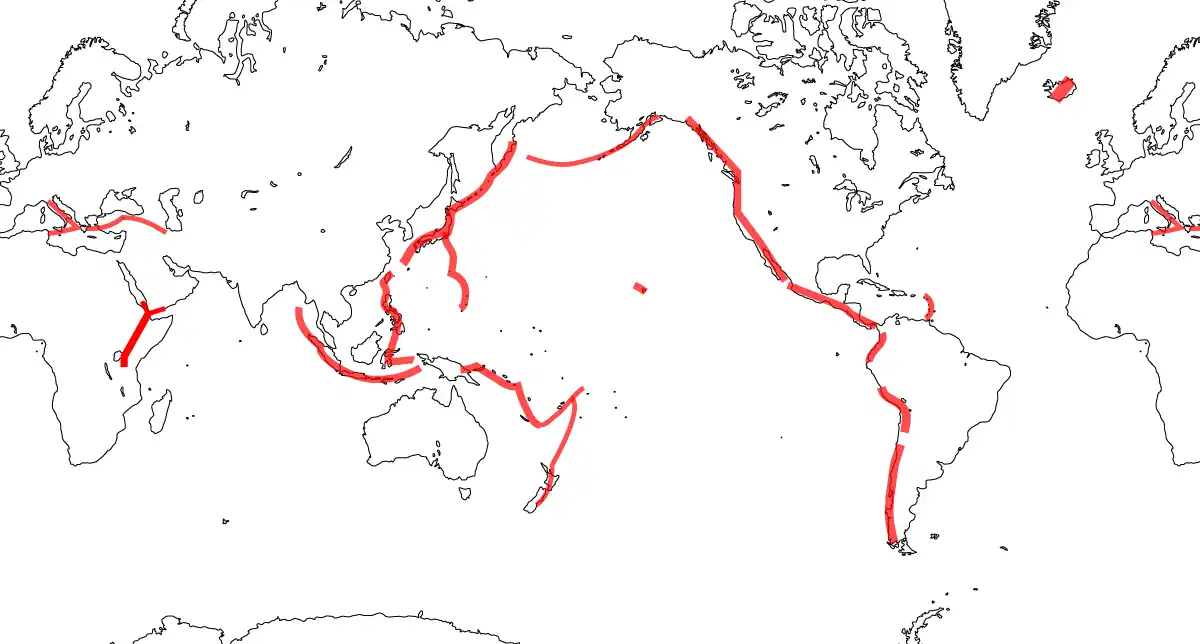

プレートの境界

主な火山活動の分布

変動帯以外の火山の分布

変動帯ではありませんが、プレートの内側において火山が分布することがあります。

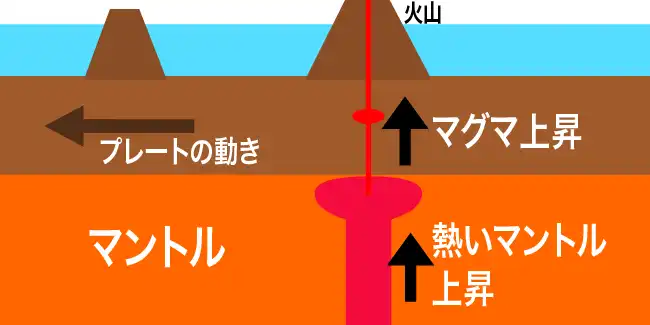

マントル内部に特別に高温な部分(ホットスポット)があれば、プレートを突き破って火山島や海山をつくります。

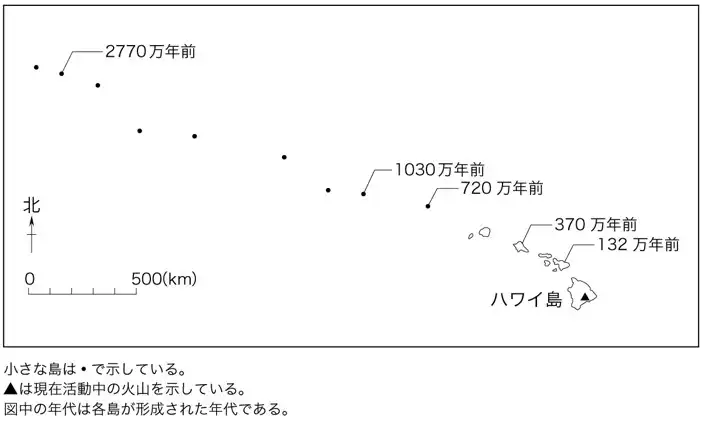

ホットスポットによってできた場所として、ハワイ諸島が有名です。

ホットスポット

ハワイ諸島は北西から南東にかけてほぼ一直線に島が連なります。

南東のハワイ島の地底深くにはホットスポットがあり、溶岩が絶えることなく地表に噴出しています。

ハワイ諸島が乗る太平洋プレートは北西へと移動を続けており、過去に形成された島はホットスポットから遠ざかるとマグマの供給を絶たれるため、侵食によっていずれ消える運命にあります。

ハワイ諸島

地震の分布

変動帯のうち、地震が分布するのは広がる/狭まる/ずれる境界付近です。

主な地震の分布