概要

明治十四年の政変後、政府はドイツ流の欽定憲法制定の方針を固めました。自由民権運動での私擬憲法の作成が禁止され、その一方で、政府では伊藤博文が中心となって憲法草案の作成を進めました。そして1889年2月11日、大日本帝国憲法が発布され、日本は政府主導で近代的立憲国家として新たに歩みを始めました。

憲法制定の準備

憲法の方針

1881年、政府は国会の開設・在り方と君主権について、次の内紛を生じさせていました。

大隈重信が明治十四年の政変で追放されると、君主権を強くする方針が決まりました。

1882年、政府は伊藤博文をヨーロッパに派遣して、憲法調査に当たらせました。

伊藤博文は、ベルリン大学のグナイスト、ウィーン大学のシュタインから、ドイツ流の憲法理論を学び、帰国後に国会開設・憲法制定の準備を進めました。

グナイスト

シュタイン

貴族院の土台作り

1884年、

華族令制定

華族を「公・侯・伯・子・男」の5爵にわけ、明治維新の功労者も華族にした法令

国会開設に備えて、公選によらない議院「貴族院」の議員の候補者確保

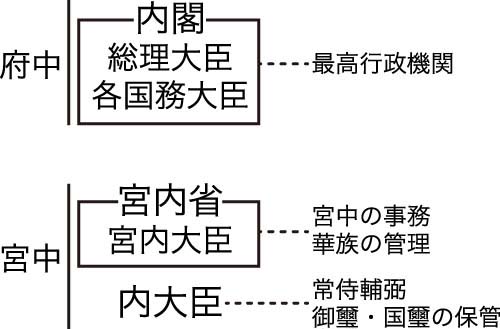

内閣制度の制定

1885年、太政官制

廃止・

内閣制度制定

天皇の指名する総理大臣(首相)が、各省長官(国務大臣)を率いて、国家の最高行政機関「内閣」を組織し、内閣は会議「閣議」で意思決定

宮内省は宮中事務を司り、宮中と政府の区別のために内閣から分離

内閣に属さない者が、内大臣となって宮中に置かれ、御璽・国璽

(天皇・日本の印)を保管し、天皇を常侍輔弼(天皇への助言)

伊藤博文が初代総理大臣に就任し、また、例外的に宮内大臣を兼任

内閣制度

強い政府統制での地方制度

ドイツ人顧問モッセの助言を得て、地方制度が整備されました。

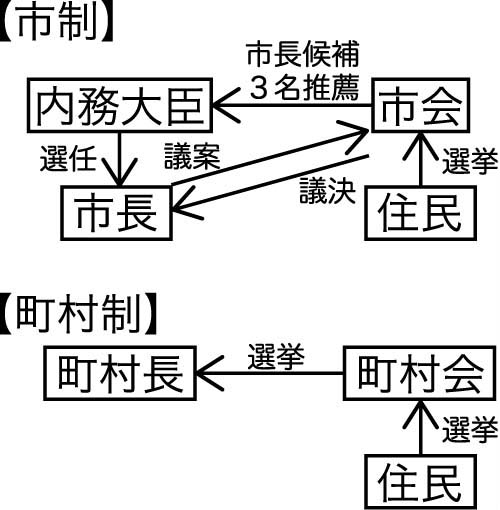

- 1888年、市制・町村制

1878年の郡区町村編制法で定めた行政単位に、「市」を加えて再整備

市長は内務大臣が選任、無給の名誉職である町村長は町村会で公選

- 1890年、府県制・郡制

郡長・郡参事会を行政機関、町村会議員と大地主の互選による郡会を議決機関

府県知事は官選(政府の任命)、府県会議員は市会・郡会の間接選挙

市制・町村制

府県・郡制

政府による憲法草案

1886年頃から、政府は国民に極秘で憲法草案を作成し、私擬憲法に対抗しました。

草案作成は、ドイツ人顧問ロエスレルらの助言を得て、

伊藤博文を中心に井上毅・伊東巳代治

・金子堅太郎らが当たりました。

草案の審議は、1888年設置の枢密院

で天皇臨席のもとで重ねられました。

1887年の保安条例で私擬憲法の作成を禁じ、憲法制定は政府主導で進行

枢密院

特別な法律・条約などについて、天皇の諮問に答える機関

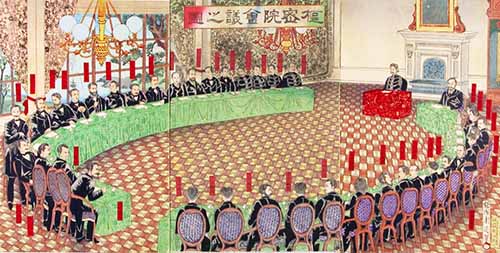

枢密院での会議

大日本帝国憲法

憲法の発布

1889年2月11日(紀元節)、

大日本帝国憲法発布

黒田清隆内閣の時に発布され、日本を近代的立憲制国家とした憲法

天皇(君主)が自ら制定して国民に与えた憲法欽定

憲法という体裁

憲法発布式

*黒田首相が憲法を賜る場面

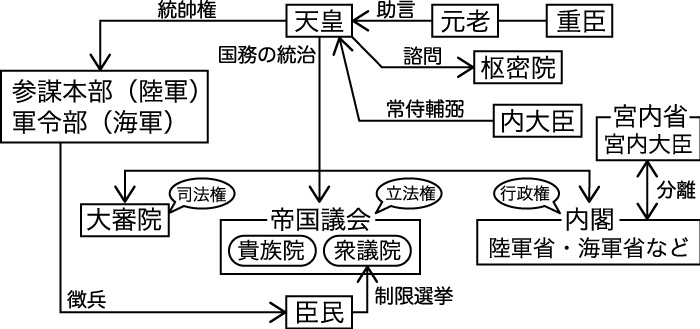

国家機構

強い君主権

神聖不可侵とされた天皇は、統治権の全てを握る総攬者として、国会も関与できない天皇大権と総称される次の強い権限をもちました。

- 文官・武官の任免権、宣戦・講和や条約の締結などの外交権

- 非常事態時、軍隊に治安権限を与える戒厳令の発令権

- 議会の閉会中などの緊急事態時、天皇の命令が法律に代わる緊急勅令の制定権

- 陸海軍の作戦・用兵などの指揮統率をおこなう統帥権

1886年の帝国大学令で大学を官吏養成機関とし、1887年に文官高等試験の制を公布

統帥権

内閣も関与できず(陸・海軍省から分離)、統帥権の独立と呼称

帷幄上奏

参謀総長、軍令部総長、陸・海軍大臣が、天皇に直接意見を伝えること

二院制の国会

大日本帝国憲法下の最高立法機関の国会は、帝国議会と呼ばれ、対等の権限を2つの議院から成る二院制でした。

- 貴族院:皇族議員、世襲・互選による華族の議員、天皇が任命する勅任議員、以上の議員から成る国会の機関

- 衆議院:公選による議員から成る国会の機関

憲法下の日本国民

大日本帝国憲法下の日本国民は、天皇の支配を受ける者臣民

と呼称され、法律の範囲内でのみ、信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由を許可されました。

ドイツ人医師ベルツは、自身の日記で自由の一部が制限された状況を紹介

ベルツ